Paisagens de Trigo / Terras de Pão

Joaquina Soares

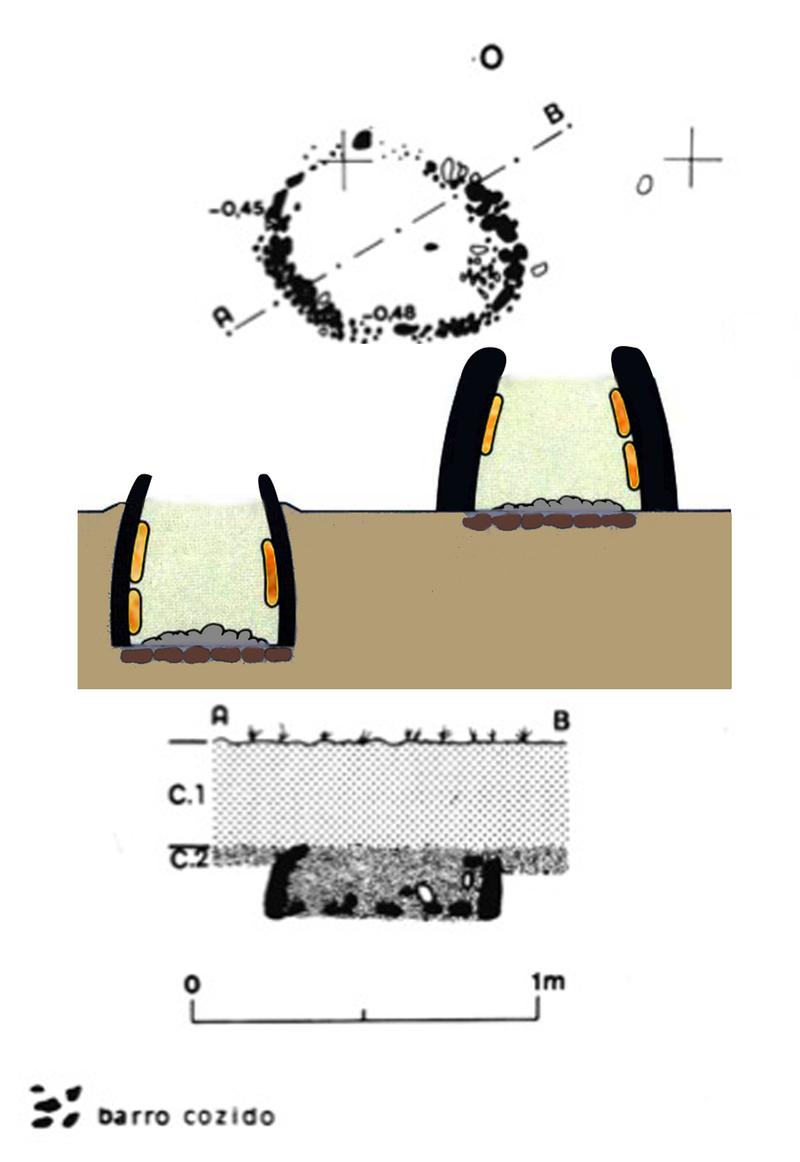

Com a profunda transformação económica e social desencadeada pela revolução neolítica, os grupos humanos adquirem elevada capacidade de intervenção ambiental. Mesmo as primeiras formas de agricultura de sacho e queimada (enxós e sachos em pedra polida) (FIg.1), associadas ao pastoreio de rebanhos de ovicaprinos têm significativo e persistente impacto na paisagem enquanto processo de desflorestação, de selecção silvícola, e de alterações taxonómicas. Mas será com a segunda revolução neolítica, ou revolução dos produtos secundários da criação de gado (RPS), ao introduzir na agricultura a tecnologia do carro e do arado e a energia de tracção do gado bovino (Figs. 7, 8), que a economia de produção de alimentos se consolida, tal como o modo de produção doméstico e a organização social assente em estrutura de parentesco, de tipo tribal ou segmentário, crescentemente complexa. Nos registos palinológicas tas turfeiras do Norte do Alentejo litoral, obtidos por José Mateus e Paula Queiroz (1997) a presença humana adquire o carácter de factor “geológico” na transformação da paisagem, particularmente a partir da Idade do Bronze, ou seja no II milénio A.C. Na pirâmide da cadeia trófica podemos a partir desta fase acrescentar um nível antrópico que não se limita a explorar o ecossistema em termos de consumidor omnívoro, nas sim em termos de controlo e gestão da globalidade dos fluxos energéticos que entram e saem do sistema, um nível diferenciado, a noosfera. É essa paisagem permanente, criada pelos campos de cultivo cerealífero e cultivos de alternância de leguminosas, como a fava, associados ao pastoreio, especialmente de ovicaprinos e de gado bovino, que constitui a matriz de uma característica paisagem rural na região em apreço. Com ela se correlaciona a caça miúda, sobretudo de lagomorfos, texugos e outros, mas também de avifauna, como a perdiz, rolas, patos bravos e uma miríade de pássaros, que o agricultor tenta afastar da sua seara através da dispersão de “espantalhos” antropomórficos (Figs. 29-31) pela área cultivada. Ao contrário das paisagens de agricultura cerealífera, a perder de vista, da planície central do Baixo Alentejo, proporcionada pelos barros férteis de alteração de dioritos de Beja e Serpa, temos no Alentejo Litoral uma paisagem rural em mosaico, mais fragmentada e diversificada, onde o cultivo do cereal se articula com o montado, o pomar, a criação de gado (Fig. 22) sem dúvida melhor adaptada ao ambiente mediterrâneo, de características por vezes francamente subtropicais, quando nos internamos nas bacias do Sado e Mira e nos afastamos da rota das massas de ar húmido. No entanto, a crónica carência de trigo, fixou a sua produção como objectivo central das políticas para a agricultura no tempo longo da governação pós-Reconquista. Desde a primeira dinastia (por ex. cf. Lei das Sesmarias) que os monarcas portugueses promoveram políticas contra as terras incultas. Porém, na segunda metade do século XIII (Mattoso et al., 2013) a maior parte do Baixo Alentejo continuaria por agricultar, o que não significa, por explorar, pois as charnecas incultas, os campos em pousio, os restolhos das searas eram fonte alimentar para grandes rebanhos, propriedade de residentes ou vindos de bem longe, da Serra da Estrela e mesmo de Castela. O interesse económico da transumância não passou despercebido aos poderes instituídos (concelhos e especialmente à Ordem de Santiago) que sobre ela fizeram recair o pagamento do direito de pastagens. Só para termos uma ideia dos rendimentos desta actividade de pastoreio, refira-se que em 1527, o direito de pastagens rendeu mais de um milhão de reais à Ordem de Santiago, a cuja jurisdição pertencia o Vale do Sado, e o Campo de Ourique, da Serra de Odemira a Castro Verde, o principal destino de planície das rotas de transumância. O valor obtido era superior a todas as rendas do mestrado de Avis e correspondia a metade do rendimento auferido pelo rei do almoxarifado de Beja (Mattoso et al., 2013, p. 613). Mas no século XVI, o paradigma do cereal e das terras cultivadas tornara-se um desígnio político face ao aumento da procura ditado, nomeadamente, pela Expansão e pelo extraordinário crescimento de Lisboa, insaciável metrópole. A par de um movimento de arroteamento de bosques e matos, multiplicam-se as aldeias e as paróquias, com expressão no Numeramento de 1527 (Daveau & Galego, 1968); a importância dos núcleos urbanos mede-se então pela capacidade de gerarem excedentes em sua produção cerealífera.

Desde a Pré-história, ou para quem só lê os textos literários, desde o século XVI, era por demais evidente que o sucesso da estrutura agrária do Alentejo teria de passar por uma exploração integrada da agricultura, silvicultura e criação de gado. Porém, nas décadas de 30 e 40 do século XX, dominadas pela “Campanha do Trigo” e pela política de condicionamento industrial, o programa salazarista para um país rural e autárcico voltava a apostar na ideia do monocultivo de cereais, a fim de prover a auto-sustentação alimentar do mesmo (Baptista, 1993). Este erro crasso, que ainda não se encontra saldado, impôs a desflorestação massiva de áreas de solos delgados, sem qualquer aptidão para a agricultura cerealífera, facto que desencadeou intensa erosão de vertentes e remobilização de solos, sobretudo na bacia do Guadiana e no Baixo Alentejo interior. Do mesmo pacote de medidas para incrementar a agricultura fez parte a construção de várias barragens destinadas ao regadio, no baixo e médio Sado, e no Mira; a mecanização e a adubação química completaram este quadro de medidas governamentais destinadas aos grandes proprietários, na sua maioria absentistas residentes na capital, e não aos camponeses residentes, para quem a transferência de informação e tecnologia foi lenta e nem sempre correctamente veiculada, mantendo estes as técnicas ancestrais até à Revolução democrática do 25 de Abril de 74, quando, em 1975, se colocou no terreno o projecto de Reforma agrária, sonho de camponeses pobres, seareiros e assalariados rurais, os sem terra do Alentejo, podiam agora trabalhar para si próprios, colectivamente, em unidades colectivas de produção agrícola (UCP`s). O processo foi sendo desactivado e rapidamente frustrado a partir de 1976, nomeadamente, pela empenhada acção do Ministro da agricultura, António Barreto.

A população rural viu assim frustrada a sua expectativa maior. A estrutura fundiária poucas alterações sofreu. A unidade de produção agrária tradicional é a herdade, por vezes com centenas de hectares. Os montes, ou parte social da herdade onde residiam os trabalhadores rurais (podendo ou não existir casa apalaçada para receber esporadicamente os proprietários), com armazéns para guardar sementes, fenos, alfaias, gado, caíram em ruínas. Alguns proprietários criaram coutadas em seus latifúndios, na expectativa de um turismo rural que mal ou nunca chegou. A alternativa estava no abandono do campo, na fuga para a cidade ou para o estrangeiro. O cancioneiro popular regista impressivamente esta situação (Décima de Henrique Mateus Fernandes (Teiga, 2006, p. 36), no entanto temos de acreditar que outra ruralidade será possível (Covas & Covas, 2012):

“ No Alentejo é que era/ O celeiro da nação/ vais ficando abandonado por uma má decisão”

“Venderam a agricultura/Aos parceiros europeus/Vamos lá pedindo a Deus/ Não acabe esta fartura/ Tudo mudou de figura/ Com esta medida severa/Todos ficamos à espera/Do que nos queiram fazer/Semear e recolher/No Alentejo é que era.

Na exploração agro-silvo-pastoril integrada, o montado possui um peso económico superior ao do cereal, e encontra-se muito bem representado no Alentejo Litoral, nomeadamente na Serra de Grândola, pontilhada de montes brancos e algumas ermidas (Senhora do Livramento), que mais parecem coladas ao céu. A importância económica da cortiça ficou plasmada no tecido urbano das principais vilas da região (Grândola, Sines, Santiago, Odemira) através de instalações fabris, a que o caminho de ferro deu também o seu contributo.

Há ainda lugar para a vinha nos solos arenosos, quer em pequenas courelas na freguesia de S. Francisco, quer mais extensamente no Pinheiro da Cruz ou em Conqueiros, só para dar alguns exemplos.

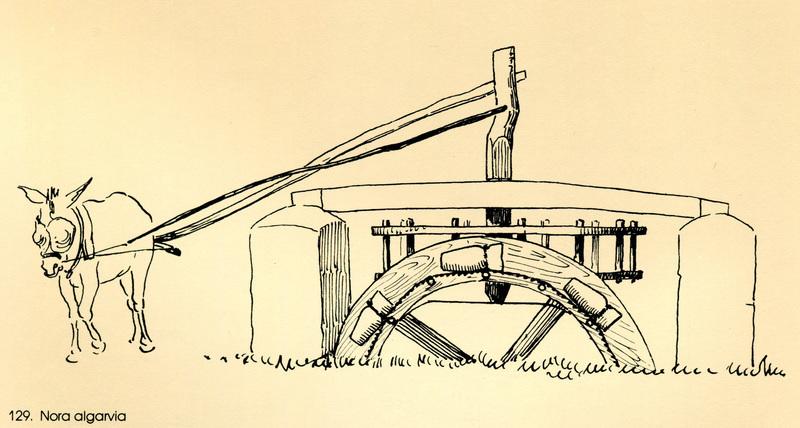

A Revolução agrícola do período muçulmano (século XI) implementada no al-Andalus, deixou no território marcas persistentes que se prolongaram após a conquista cristã. No ordenamento do agro, desenha-se um aro de hortas e pomares, onde não faltam as noras (Fig. 13); essas culturas intensivas de regadio em torno dos núcleos urbanos, podem observar-se, nomeadamente, na várzea da Ribeira de Aljezur e no sopé do morro de Santiago de Cacém, envolvido por anel de quintas, hoje em franca decadência (Fig. 23), por ex. em Escatelares, Pomar Grande, Giz, Santo André, onde domina a média e pequena propriedade. Para lá das culturas de primores integradas por pomares, por exemplo de citrinos, estendem-se olivais e vinhedos entrecruzados por campos de cereais (Mattoso et al., 2013, p. 611).

Em Aljezur, Rogil e Comporta, produz-se actualmente, em escala comercial, batata-doce de excelente qualidade. Como é sabido, a tardia introdução da batata no século XIX, proveniente da América, em princípio destinada à alimentação de gado, rapidamente entrou na alimentação humana, e de alguma forma veio concorrer beneficamente com o pão. Também a cultura do arroz, só introduzida no século XIX, com objectivos comerciais, criou uma característica paisagem rural, cujo melhor exemplo pode ainda ser apreciado nos esteiros do Carvalhal e Comporta (Fig. 29), onde justamente existe hoje o Museu do arroz, na antiga fábrica de descasque deste cereal, bem como no vale do Sado, em Marateca, Casebres, Barrosinha. O verde esmeraldino dos arrozais é enquadrado por pinheiro manso, onde cegonhas residentes fazem os seus ninhos. A orizicultura, muito mais rentável que o cultivo de trigo, teve também alguma importância económica no concelho de Santiago do Cacém a julgar pela fábrica de descasque de arroz aí existente. Embora aqui, como em Sines (Ribeira da Junqueira) este cultivo tenha um carácter mais residual.

No Museu da Abela (Santiago do Cacém) existe uma boa colecção de alfaias agrícolas, muito bem apresentada e devidamente contextualizada, cuja visita se recomenda vivamente. Na colecção permanente do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal encontra também o visitante artefactos e informação revelante sobre a agro-pastorícia no Alentejo litoral (Figs. 13 e 14).

À expressão sintética de Orlando Ribeiro na sua Geografia de Portugal (Ribeiro et al., 1987-1991) “O Alentejo é isto:seara, montado e solidão solene”, teríamos de acrescentar, o Alentejo litoral e Costa vicentina, sua natural continuação, através da estrada unificadora da planície litoral, região que preferimos designar por Costa Sudoeste por forma a enfatizar essa continuidade, é muito mais do que a monotonia da planura baixo-alentejana, é a agitação do atlântico contra o continente, e contra o imobilismo, a criar outros horizontes, bem mais visionários (do Cancioneiro popular, pela voz do pastor António Rosa de Almograve, in Soledade, 1990, p. 82):

“Viva o Dom Vasco da Gama

Com sua aguilhada a florir

Andava lavrando os Chãos

Foi as Índias descobrir!”

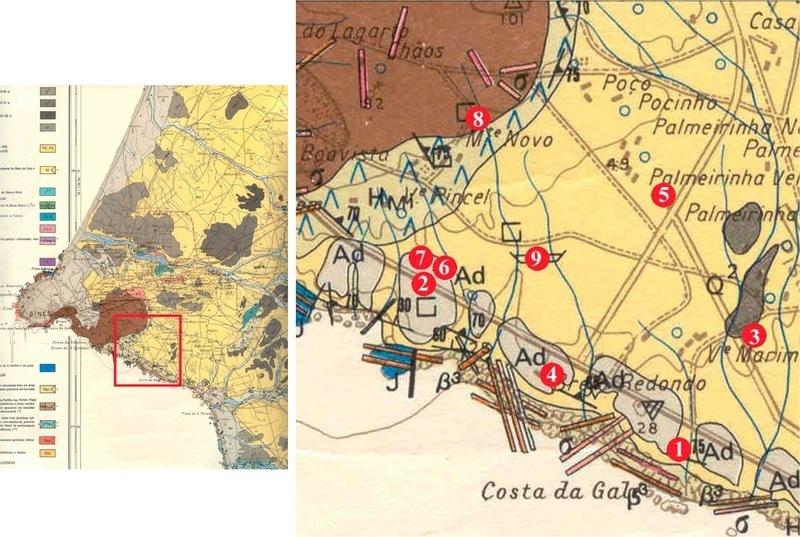

Não temos qualquer dúvida em eleger como paisagem de trigo/terra de pão na região abordada, o norte do concelho de Vila do Bispo, e o maciço ígneo dos Chãos de Sines (Figs. 24-27), com seus fertilíssimos barros de gabro-dioritos. Embora actualmente depreciado e transformado em lixeira industrial (Fig. 28), haverá ainda tempo para o resgatar de tão negro destino, como já anteriormente defendemos (Tavares da Silva et al, 2011), pois é uma parcela insubstituível do património regional, o mais abastado celeiro de Sines e a melhor varanda de ver o mar.

Cultura material

Primórdios do pão

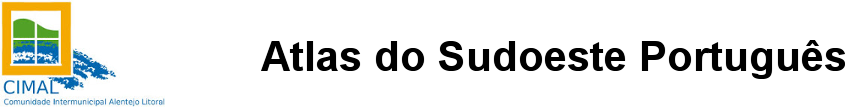

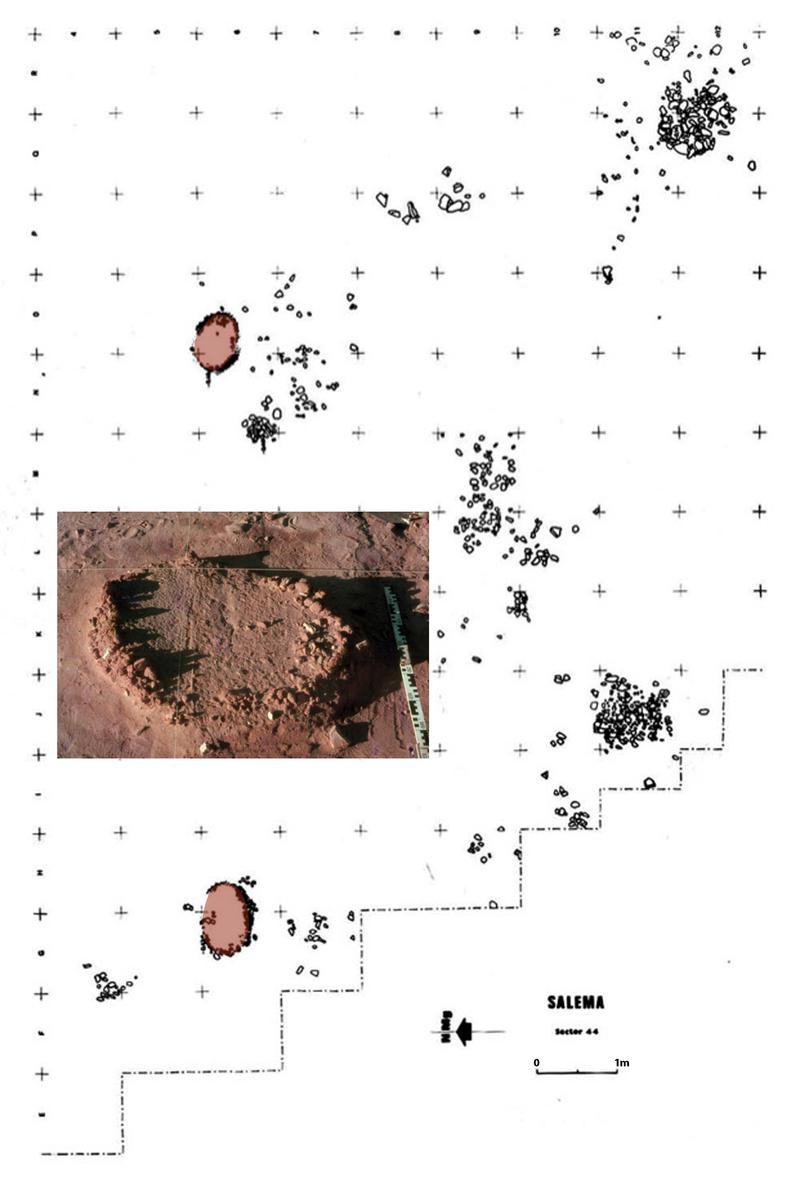

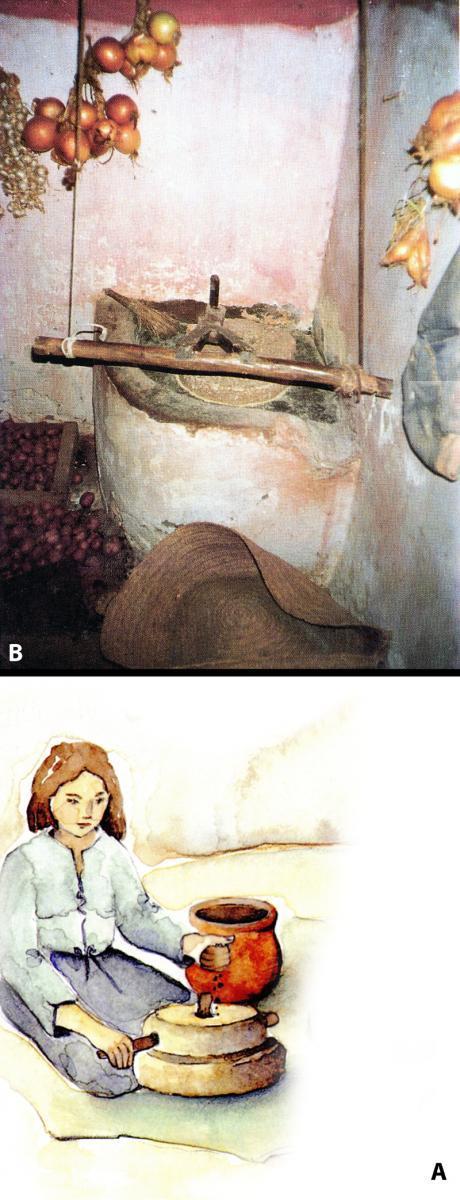

Há cerca de 7.500 anos as populações da Costa Sudoeste iniciaram as primeiras formas de agricultura do território hoje português. Os cereais (trigo e cevada), oriundos do Mediterrâneo Oriental, foram adoptados pelas populações mesolíticas da região, provavelmente por processo de osmose cultural. Em uma primeira fase (sítios de Vale Pincel I, Samouqueira II, Cabranosa, Padrão), a agricultura e criação de gado mantiveram um carácter subsidiário da caça-pesca-recolecção, mas a partir de finais do VI milénio A.C., a produção de alimentos adquiriu um lugar importante na economia destas populações. Por fissão das comunidades neolíticas precoces, iniciam-se movimentos migratórios em direcção ao interior. Surgem um pouco por todo o território do Sudoeste aldeias destes grupos camponeses, como Vale Marim II e Salema, junto de cursos de água e de solos ligeiros, mas aptos para a prática agrícola (Figs. 3 e 4). No médio Sado, em Alvalade, na grande zona húmida e lagunar formada a expensas do Sado e da Ribeira de Campilhas (Fig. 6), as comunidades mesolíticas adoptam a agricultura e criação de gado em finais do VI e primeira metade do V milénios A.C., criando um verdadeiro território neolítico que só agora começa a ser apreendido. Em termos arqueológicos, os novos artefactos associados à economia de produção de alimentos – olaria e utensilagem em pedra polida (Fig. 1) – marcam indelevelmente a cultura material destas comunidades. Mós manuais em rochas granitóides falam-nos dos primórdios da moagem. Cada par de mós manuais era actuado por uma pessoa, através de movimentos de vaivém (Fig. 2), descorticando e triturando os grãos. Chegadas ao fim do desempenho da sua função principal, por fragmentação ou exaustão, aquelas mós podiam ser reutilizadas como acumuladores térmicos, em lareiras, ou no tumulus de sepulturas. Os dormentes, devido às sucessivas picagens a que eram sujeitos, sempre que as superfícies activas se encontravam polidas, de forma a serem recriadas superfícies ásperas necessárias à trituração dos grãos, apresentam-se por vezes fortemente côncavos. O elemento movente possui, em geral, a superfície operante convexa. No povoado da Salema (Santiago do Cacém) surgiram pela primeira vez verdadeiros fornos (Figs. 5A e B) de planta ovalada com 0,70/0,80m x 0,50/0,40m e paredes de barro cozido, com inflexão para o interior, destinados muito provavelmente a cozer pão (Tavares da Silva & Soares,1981, 1982). O pão tornar-se-ia na Pré-história recente e na Proto-história um alimento essencial. Durante a II Idade do Ferro surgem as mós de tipo giratório, Cada moinho era facilmente actuado por uma pessoa (Fig. 9A). À medida que o cereal ia passando pelo estreito espaço entre os dois elementos de mó, era esmagado ou moído. A farinha obtida, uma vez misturada com água e transformada em massa, estava apta a ser modelada em pães.

Sociedades urbanas. Fornos de cozer pão da época romana

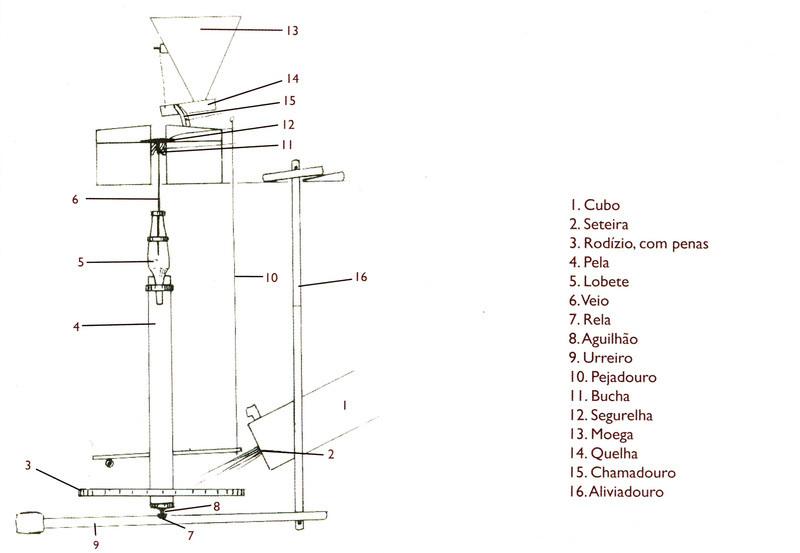

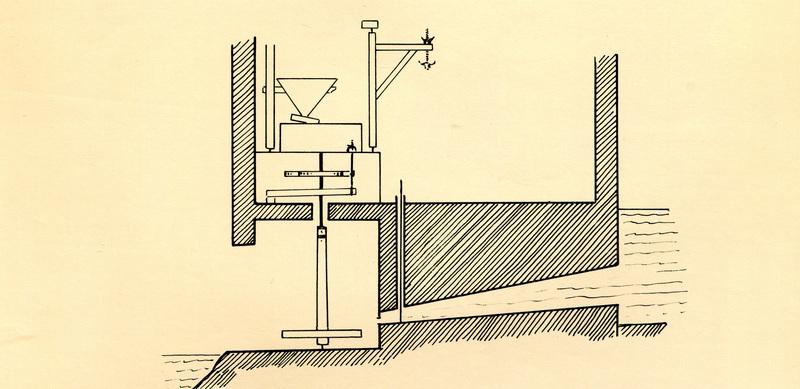

Sendo o pão, no período romano, um dos mais importantes alimentos do povo, a sua produção adquiriu carácter industrial e comercial. As mós manuais rotativas herdadas da II Idade do Ferro, atravessaram todo o período romano, persistindo com fins domésticos, até aos nossos dias, em especial no campo algarvio (Fig. 9B), usadas para moer milho destinado à alimentação de animais ou para a obtenção de farinha utilizada nas tão apreciadas papas de milho. Mas estas pequenas mós eram inadequadas ao desenvolvimento urbano ocorrido durante a Época Romana, surgindo neste período um novo engenho de moagem – atafona (Fig. 10). Esta é formada por dois elementos de pedra, maiores, mais pesados e de formato diferente do das pequenas mós rotativas. O elemento dormente – meta – possui forma cónica e é bastante alto. O elemento movente – catillus – é de forma bicónica; o tronco de cone inferior encaixa na meta e o superior funciona como moega, recebendo o grão a moer.

O catillus possui dois braços horizontais diametralmente opostos que partem de apêndices laterais situados no estrangulamento da mó e que se destinam a accionar a atafona. Esse trabalho era realizado por escravos, condenados ou animais.

Nas jazidas romanas da Ilha do Pessegueiro e de Tróia, foram identificadas unidades de fabrico de pão.

Na primeira estação arqueológica os vestígios dessa actividade estão representados através de um forno (Fig.11), cuja abóbada havia sido completamente destruída. Conserva-se a sua base, ladrilhada por tijoleiras rectangulares (0,48/0,49m x 0,32m x 0,04m) que apresentam alterações térmicas. A cúpula arrancava de uma parede baixa com a largura de cerca de 0,40m, constituída por blocos de grés dunar ligados por argila. O forno possui 2,30m de diâmetro interno e abre para um compartimento rectangular que havia sido construído no século I d. C. e posteriormente reutilizado como casa do forno. Este foi construído em um dos topos do compartimento, abrindo para o interior do mesmo, através de poial. Junto da base do referido poial, depositou-se uma série de finos níveis (esp. ca. 5mm a 10mm) de cinzas correspondentes às sucessivas limpezas do forno. Na restante área da “casa do forno” foi-se formando uma espessa camada com os subprodutos de combustão mais grosseiros, englobando também abundantes fragmentos de barro cozido resultantes do derrube da cúpula do forno. Nessa camada recolheram-se materiais dos séculos III e 1ª metade do século IV d.C (sigillata clara C nas formas Hayes 45 A e 50, ânforas das formas Almagro 50 e 51 C). Este forno, talvez comunitário, teve um longo período de laboração que abrangeu a fase de ocupação do Baixo Império da Ilha do Pessegueiro (Tavares da Silva & Soares, 1993).

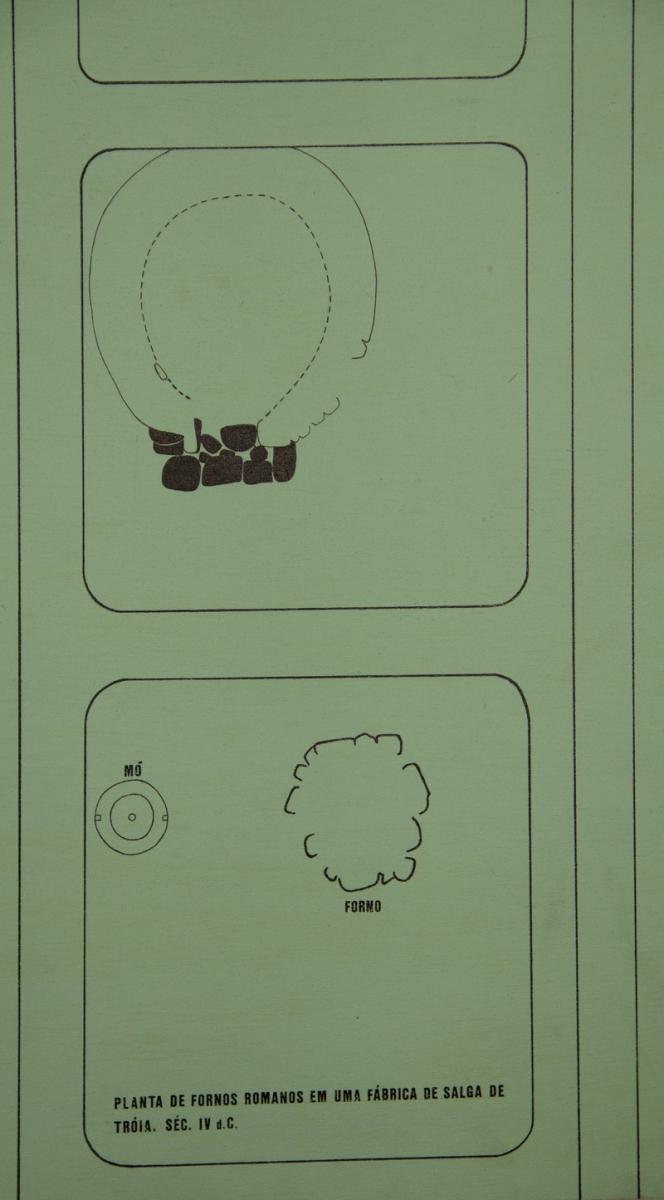

O estabelecimento de padaria da estação romana de Tróia é mais completo e igualmente tardio (séculos III-IV). Reutilizou duas salgadeiras (Fig.12), que abrangem a área aprox. de 8,10m x 4m, de uma fábrica de salga de peixe. Foi pois construído sobre uma camada de abandono, correspondente à crise da indústria de salgas que afectou a área da desembocadura do Sado nos séculos III/IV d.C . Possui um forno de planta ovalada cujo compr. Interno é de aprox. 2,20m e a largura interna de aprox. 1,70m, valores próximos do forno da Ilha do Pessegueiro. O forno de Tróia conserva ainda restos da abóbada, em tijolo, revestida por argila arenosa cozida. A “boca do forno” é servida por soleira ladrilhada por tijoleiras, com 1,20m x 0,55m. Um outro forno, difícil de observar devido à má conservação da sua superstrutura, pelo menos aparentemente em argila arenosa cozida, possui planta de tendência circular cujos diâmetros externos variam entre 1,50m e 1,30m.

Deste estabelecimento de padaria fazia ainda parte um engenho de moagem afim da atafona, mas mostrando uma maior simplificação da mó superior. Esta é apenas um espesso anel envolvendo a mó inferior, com dois entalhes diametralmente opostos destinados aos braços horizontais de accionamento do moinho. O exemplar de Tróia tem ca. 0,68m de diâmetro, 0,28m de altura e podia ser movimentado por dois homens.

Sistemas de moagem tradicionais

"Cessai de moer, ó mulheres que trabalhais no moinho; dormi e deixai os pássaros cantar à aurora cor de sangue. Ceres ordenou às ninfas aquáticas que desempenhassem a vossa tarefa, e elas, obedientes à sua ordem, correm sobre a roda, e fazem girar o eixo por meio das palas que o rodeiam, e, com ele, as pesadas mós. Eis-nos que regressamos à vida feliz e tranquila dos nossos pais, aprendemos a preparar os alimentos e a recolher sem esforço os frutos dos trabalhos de Demeter" (epigrama de Antipatros de Salónica, do século I a.C.).

O modo de produção esclavagista, assentando sobre uma mão-de-obra barata e numerosa, não desenvolveu grandemente o moinho de água que requeria investimentos relativamente elevados, embora fossem conhecidos engenhos de moagem hidráulicos.

Moinhos de água, e mais tarde também de vento, irão assegurar a maior parte da actividade moageira nos períodos pós-romanos, tendo mesmo alguns destes engenhos atingido, em funcionamento, os nossos dias.

No Alentejo litoral encontram-se ainda, em bom estado de conservação, moinhos de água de rodízio (Fig. 19A), em cursos de água como o rio Xarama, afluente do Sado, ou na Ribeira de Moinhos (Sines). Também em Odemira, que conta com um levantamento exaustivo dos moinhos (Fig. 19C) (Gonçalves, 2009), existem moinhos de água quer de roda vertical, de tipo azenha, quer de roda horizontal (rodízio e/ou rodete).

De referir também os moinhos de maré (de origem atlântica), nos estuários do Sado e Mira. Os do Mira são citados pela primeira vez em 1488 (moinhos de D. Soeiro e da Mamoa, propriedade do Conde de Faro); em 1565, surgem novas referências a moinhos de água salgada no esteiro da Gama (Quaresma, A., 2009, p. 61). No Sado (Caldeira de Tróia), as referências a moinhos de maré remontam ao século XVI.

A energia necessária ao funcionamento destes moinhos era fornecida pela corrente de vazante. A água na preia-mar era represada em uma grande caldeira (equipada com comporta) adjacente à fachada virada para terra, oposta à dos caboucos. Durante a preia-mar, os rodízios ficavam submersos e inoperantes enquanto a caldeira se enchia plenamente. Quando a maré descia e aqueles ficavam emersos, abriam-se as condutas que ligavam a caldeira aos caboucos e a água começava a descer na represa, accionando os rodízios (Fig.19 B).

O Moinho da Mourisca já no concelho de Setúbal, mas na fronteira com o termo de Alcácer do Sal, é o exemplar melhor conservado das margens do estuário do Sado. O edifício reutiliza um bloco de pedra que tem inscrita a data de 1601, possivelmente proveniente de construção sua antecessora. Possui oito pares de mós.

Os moinhos de vento, mais tardios que os moinhos de água, foram, porém, os engenhos de moagem de mais larga distribuição na costa sudoeste. Pontuam as nossas paisagens, assinalando as pequenas colinas ou dobras relevantes na planura, onde o vento tem maior constância; pertence regra geral ao tipo mediterrâneo: corpo sub-cilindrico a tender para troncocónico com paredes espessas de pedra e cal, cobertura cónica giratória, roda vertical que enverga velame à "latina", com eixo horizontal. A transmissão da energia eólica às mós realiza-se através da engrenagem entrosga-carrete. Chegou até aos nossos dias, em actividade, em alguns meios de maior de maior sensibilidade para o património rural, como Santiago do Cacém (Cumeadas), Odeceixe (polo museológico), Rogil (polo museológico do Moinho da Arregata), na vila de Odemira, o moinho de Verdigueiras, na freguesia de Luzianes, e o da Laje, em S. Luis. Dispomos de levantamentos mais ou menos exaustivos dos moinhos nos concelhos de Santiago do Cacém, Grândola e Odemira (Fig. 19D).

O moinho de vento, de possível tradição irano-afegã, parece ter sido introduzido na Península Ibérica pelos árabes:

“Ó tu que habitas Alcabideche, possa nunca faltar-te grão para semear, nem cebolas, nem abóboras […] se és homem de decisão, precisas de um moinho, que funcione com as nuvens, sem necessidade de nascente […] ” (poema de Ibn-Mucane que viveu nos inícios do século XI em Alcabideche – Sintra).

Técnicas tradicionais de panificação

Em alguns meios rurais do Alentejo litoral e Costa vicentina, o pão continua a ser uma produção caseira e feminina. Podemos no entanto considerá-la sub-actual para a generalidade da região. Os processos de fabrico são muito semelhantes em todo o país. No Torrão (concelho de Alcácer do Sal), as mulheres de cada família amassavam uma vez por semana (domingo ou 2ª feira) e o pão produzido destinava-se ao consumo do agregado familiar durante a semana seguinte.

Para uma família com 10 indivíduos amassavam-se 2 alqueires e meio de farinha de trigo (10 decas); para o consumo semanal de um agregado com 4 pessoas eram apenas necessárias 4 decas de farinha, medidas antes de ser peneirada.

A primeira operação do fabrico caseiro de pão consistia na preparação do fermento, realizada no dia anterior ao da amassadura.

A cerca de 250gr. de massa crua, do pão da semana anterior, desfeita em água, juntava-se farinha até se obter uma massa consistente que ficava a fintar durante a noite. Sobre a massa assim preparada marcava-se uma cruz, com a mão, enquanto se dizia: Deus te acrescente e as almas do céu para sempre.

Com o fermento, água, farinha de trigo (depois de peneirada) e sal na proporção de uma mão fechada por deca de farinha, começava a operação de amassar, a mais fatigante do fabrico do pão. Concluída a amassadura, puxavam-se as pastas à massa, em cruz e em número de oito e marcava-se, com a mão, uma grande cruz na massa, enquanto se murmurava a fórmula já referida a propósito da preparação do fermento. Seguia-se um período de cerca de duas horas em que a massa ficava a levedar. Um sinal da mesma massa colocado na parede do alguidar (1 dedo de altura, por deca de farinha amassada) indicava o crescimento que aquela deveria atingir antes de ser tendida.

A operação de tender realizava-se do seguinte modo: colocava-se uma tábua, de forma antropomórfica (Fig. 14), sobre a boca do alguidar onde se encontrava a massa e polvilhava-se de farinha. Retirava-se então um bocado de massa à medida para um pão e era-lhe dada a forma definitiva com volumosa cabeça. Os pães iam sendo arrumados em tabuleiro próprio, de madeira, previamente revestido, por um pano de linho branco – panal – que envolvia e dividia os pães impedindo que sepegassem uns aos outros. A esta fase seguia-se a cozedura, realizada em forno de lenha. A preparação do forno era intercalada com a da massa. Os fornos tradicionais do sul do país, muito semelhantes aos da Época Romana, são constituídos por câmara de planta aproximadamente circular, coberta por abóbada de tijolo ou de lajes de pedra, revestida externa, e por vezes internamente, de barro. O piso é ladrilhado por tijoleiras. A câmara, com cerca de 1,50m/1,60m de diâmetro, assenta sobre uma base com a altura aproximada de 0,90m. A "boca" do forno, com ca. 0,40 x 0,50m ou 0,50 x 0,50m, pode possuir contorno grosseiramente triangular, ou rectangular, com a parte superior arqueada. No primeiro caso era frequente revestir-se a boca do forno com um par de aivecas velhas (Sines) (Fig. 15). Em posição oposta à da boca do forno existe um pequeno orifício para ventilação.

Externamente, os fornos podem apresentar planta rectangular (tipo muito frequente na costa sudoeste) e cobertura de telhas (Figs. 15,16 e 17), ou circular e cobertura de argila ou telhas; Comummente, encontravam-se ligados à habitação, o tradicional monte alentejano, baixo e alongado, com telhado de duas águas e escassa fenestração, mais raramente podiam surgir isolados (Fig. 18), integrados ou não em recinto fechado – casa do forno –. Normalmente existe um poial de suporte ao forno, perpendicular à boca do mesmo e contíguo à parede exterior do monte. Em Foros de Pouca Farinha (Sines), observámos fornos exteriores e contíguos a uma das paredes de topo dos montes, sendo a planta exterior quer rectangular quer circular. Os fornos de planta circular são, porém, mais antigos na região considerada.

Enquanto a massa do pão se encontrava a levedar, acendia-se o forno, enchendo-o previamente de lenha delgada, com um forcado de madeira (Fig. 13). Terminada a combustão da lenha tornava-se a alimentar o forno com idêntico combustível. Depois da lenha ardida, espalhavam-se regularmente, por todo o forno, cinzas e brasas – esborralhava-se o borralho no solo do forno. Seguia-se a operação de tender o pão. Concluída esta, retomava-se a preparação do forno: com um rodo de madeira puxavam-se as brasas e cinzas para junto da porta, onde ficariam acumuladas durante a cozedura, para darem cor ao pão. Com o auxílio das barbas (trapo fixado na extremidade de haste de madeira) varria-se o solo do forno. Experimentava-se então a temperatura com um pouco de farinha sobre a pá. Se a farinha se queimasse voltava-se a varrer o forno (com as barbas molhadas) até se atingir a temperatura adequada à cozedura do pão.

O tabuleiro do pão era transportado para junto do forno e colocado sobre o poial. Daí, os pães eram retirados por uma pá de madeira de cabo longo (Fig. 13) que os introduzia, um a um, no forno, a partir do fundo e do centro deste. Fechada a porta da câmara de cozedura, com uma tampa de lata (ou de outro material), a que se encostava um pau em posição inclinada, começava a cozedura que podia realizar-se em uma hora ou hora e meia. O pão era guardado em arca própria. Alguns pães de menores dimensões – brandeiras – destinavam-se às crianças e a serem consumidos ainda quentes (pão mole), a que se podia adicionar um fio de azeite e um pouco de açúcar (tiborna). Por vezes, faziam-se também bolos (com formas antropomórficas e zoomórficas) a partir da massa do pão, com adição de açúcar ou mel e erva doce, eventualmente, um copinho de aguardente de medronho.

O pão de trigo ou de mistura, base alimentar da população do sul do país, era comido com respeito, em obediência a normas mais ou menos rígidas. O seu carácter sagrado, bem expresso na liturgia cristã, encontra-se igualmente documentado em numerosas superstições (Vasconcellos, 1975).

Cultura imaterial

Comer o pão e não só...

O pão constituía a principal fonte alimentar das populações, como foi dito; podia ser consumido quer sob a forma de pão seco, ou acompanhado de conduto, em geral constituído por azeitonas de conserva e/ou carne de porco preto de conserva em azeite e sal ou de fumeiro; mais raramente, por queijo curado de leite ovino e caprino. Mas o pão é também a base de uma gastronomia que tem sido preservada na generalidade da costa sudoeste, e cujo conhecimento importa aprofundar, pois alguns dos pratos são genuinamente característicos deste território litoral, outros são comuns ao interior alentejano:

Açorda alentejana (prato tradicional vegetariano), composta por pão duro cortado em fatias demolhadas em água fervente com azeite, azeitonas, alhos e coentros, temperada de sal e eventualmente enriquecida por queijo curado, ovos escalfados, bacalhau. Podiam ser adicionados tomate e pimentos assados na hora.

Açorda de beldroegas; Açorda de marisco, mais comum na costa vicentina; ensopadode borrego ou cabrito, onde não pode faltar o cravo-cabecinha. Ensopado de enguias. Este prato era muito bem confecionado nas Lagoas de Melides e Santo André, em virtude da disponibilidade local de enguias frescas. Porém, recentemente tem vindo a desvirtuar-se.

Açorda de cação, própria do interior; Gaspacho, prato tradicional muito semelhante à açorda alentejana, mas confeccionado com água fria.

Migas à alentejana ou de volta, confecionadas tambémcom pão duro,demolhado e temperado com pingue de porco, alho e sal, são um excelente acompanhamento para carne de porco preto frita ou grelhada, ou costeletas de cabrito. Seguindo o mesmo conceito, mas com tempero de azeite e adição de legumes cozidos, como espinafres, as migas podem ser um bom acompanhamento para peixe assado, como dourada, sargo, robalo. Sopas de almece, era um prato de recurso, em geral apreciado pelas crianças e confecionado nas aldeias e vilas, como o Torrão, onde a pastorícia e o fabrico de queijo eram significativas.

Como atrás se disse, o pão tem na batata um razoável substituto: polmo é um prato tradicional que se preparava no dia da matança do porco e era constituído por puré de batata razoavelmente compacto, temperado com pingue de porco resultante da fritura de carnes que se adicionavam ao puré. Quase como um petisco, comiam-se por essa altura, os pezinhos de porco de coentrada, e entrecosto grelhado. Outros pratos de carne relativamente generalizados a todo o sul, eram o galo de cabidela com batatas, canja de galinha, dobrada com feijão branco. Na Costa Vicentina, a batata-doce tornou-se importante ingrediente da gastronomia local quer na confecção de pastéis doces de massa tenra, bolo e pudim, quer no acompanhamento de peixe e marisco, quer ainda em cozido com feijão verde em pratos de coelho, porco e javali. Não podemos deixar de referir as caldeiradas de peixe, comuns ao restante litoral, a especificidade das papas mouras, com pequenas inclusões de morcela frita, para acompanhar sargos e robalos grelhados, e ainda os perceves, marisco característico das arribas abruptas do litoral vicentino, já apreciado como alimento de prestígio pelo seu inconfundível sabor a mar, desde o Mesolítico, há cerca de 8.500 anos.

Para terminar este roteiro de sabores, recordemos a moreia frita, após secagem ao ar livre em armações de madeira dependuradas à porta das tascas de Sines, ou a caminho de Milfontes, no Salgadinho, lugar especial de pitéus inesperados e de convívio ameno e enriquecedor.

Doces tradicionais

A região dispõe de apreciável conjunto de doces tradicionais, muitos deles de origem conventual, mas outros claramente oriundos da cozinha camponesa, onde eram produzidos em alturas de festa, ou para venda nas feiras e mercados. A doçaria do Torrão, hoje em declínio, é famosa, sobretudo no que respeita às queijadas de requeijão e ao compacto bolo real, em cuja composição entram doce de ovos e gila. Na costa vicentina, na orla meridional, encontram-se os doces comuns à região algarvia, com destaque para os figos secos recheados de amêndoas, e para os pastéis e bolo de batata doce de Aljezur já referidos. A doçaria de Alcácer do Sal celebrizou-se pelas suas pinhoadas, fazendo jus aos extensos bosques de pinheiro manso já cantados por escritores muçulmanos a propósito da qualidade das suas madeiras usadas na construção naval. Uma referência especial é devida às alcomonias de Santiago do Cacém, pelo menos aparentemente de origem muçulmana.

Alcomonias

Doce de origem popular, que era confeccionado por mulheres aldeãs na altura da Feira da aldeia de Santo André (30 de Novembro). Vestiam então as suas roupas de festa, complementadas pelo indispensável avental com folhos e rendas e lenço florido de caxemira na cabeça. As alcomonias eram arrumadas em açafates, artisticamente decorados por naperons de papel de seda recortado; ao lado dos losangos doces, dispunham também rebuçados da mesma massa, embrulhados em papel de seda caprichosamente rendilhado. Cada “montanheira” ou aldeã, assinalava o seu lugar na rua da feira que descia para a igreja, com a típica cesta rígida, de vime, pintada de vermelho, e com um par de asas onde transportavam a mercadoria.

A palavra alcomonia encontra-se documentada no séc. XV para referir doce romboidal que leva em sua composição linhaça, cominho ou gergelim e mel, e a sua origem poderá derivar da palavra árabe Kammunîya. Na edição de 1818, do dicionário de António de Morais Silva (1756-1824), atribui a alcomonia o significado de uma “massa feita de melaço com farinha e gengibre ou outra especiaria”; no Brasil a massa era feita com mandioca.

No livro de culinária “Cozinha Regional do Alentejo” (s/d), de Manuel Fialho, publicado no final da década de 80 do século XX, é apresentada a seguinte receita para a confecção de alcomonias:

— Ingredientes

1 litro de mel, 1 litro de pinhão torrado, 2 litros de rolão torrado, l dl. de água, canela

—Preparação

Leva-se o mel ao lume, com uma colher de chá de canela mexendo sempre. Quando levantar fervura, deita-se a água e em seguida os pinhões, deixando novamente levantar fervura. Junta-se o rolão e mexe-se o preparado até ferver. Retira-se do lume e tende-se numa tábua ou mesa, com farinha, cortando-se em feitio de losangos. Não se deve deixar arrefecer para os pinhões não caírem (Fig. 32).

Bibliografia sumária

ARIAS, F. Villas (coord.) (2000) – Un día no castro de Viladonga. Lugo: Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga.

BAPTISTA, F. Oliveira (1993) – A política agrária do Estado Novo. Porto: Afrontamento.

COVAS, A. & COVAS, M. das Mercês (2012) – A caminho da 2ª ruralidade. Uma introdução à temática dos sistemas territoriais. Lisboa. Edições Colibri.

DIAS, J. (1982) – Os arados portugueses e as suas prováveis origens. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

DIAS, J. & GALHANO, F. (1986) – Aparelhos de elevar a água de rega. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

GALHANO, F. (1985) – Desenho etnográfico de Fernando Galhano, 1. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical. Museu de Etnologia.

GARCIA, J. C. (1986) – O Espaço medieval da Reconquista no Sudoeste da Península Ibérica. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos.

GOMES, R. V.; GOMES, M. V. & SANTOS, M. F. (1983) - O santuário exterior do Escoural. Zephyrus,36, p. 287-307.

GOMES, R. V.; GOMES, M. V. & SANTOS, M. F. (1994) - O santuário exterior do Escoural. Sector SE (Montemor-o-Novo, Évora). Actas das V Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1993), 2. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portu- gueses, p. 93-108.

GONÇALVES, A. T. (2009) – Os moinhos do concelho de Odemira no século XXI. In J. VILHENA et al., A moagem de cereais em Odemira. Da Pré-história à Actualidade. Odemira: Câmara Municipal de Odemira.

INVERNO, C.; MANUPPELLA, G. & ZBYSZEWSKI, G. (1986) – Folha 42-C de Santiago do Cacém. Carta Geológica de Portugal. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.

MACAULAY, D. (1978) - A Cidade. Planificação e Construção de uma Cidade Ro- mana. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

MATEUS, J. E. & QUEIROZ, P.F. (1997) – Aspectos do desenvolvimento, da história e da evolução da vegetação do litoral norte alentejano durante o Holocénico. Setúbal Arqueológica, 11-12, p. 49-68.

MATTOSO, J.; DAVEAU, S. & BELO, D. (2013) – Portugal. O sabor da terra. Um retrato histórico e geográfico por regiões. Lisboa: Círculo de Leitores.

OLIVEIRA, E. Veiga de, GALHANO, F. & PEREIRA, B. (1983) - Tecnologia Tradicional Portuguesa, Sistemas de Moagem. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Cientifica.

QUARESMA, A. M. (2009) – Cerealicultura e farinação no concelho de Odemira. Da Baixa Idade Média à Época Contemporânea. In J. VILHENA et al., A moagem de cereais em Odemira. Da Pré-história à Actualidade. Odemira: Câmara Municipal de Odemira.

RIBEIRO, O.; LAUTENSACH, H. & DAVEAU, S. (1987-91) – Geografia de Portugal, 4 vols. Lisboa: Edições João Sá da Costa.

SOARES, J. (1980) - Estação Romana de Tróia. Ed. Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

SOLEDADE, A. (1990) – Sines. Terra de Vasco da Gama. Sines. Câmara Municipal de Sines.

TAVARES DA SILVA, C. & SOARES, J. (1981) – Pré-história da Área de Sines. Lisboa: Gabinete da Área de Sines (Lisboa).

TAVARES DA SILVA, C. & SOARES, J. (1982) – Des structures d'habitat du Neolithique ancien au Portugal. Archeologie en Languedoc. Actes du Colloque International de Prehistoire. Montpellier, p.17-28.

TAVARES DA SILVA, C. & SOARES (1993) – Ilha do Pessegueiro. Porto Romano da Costa Alentejana. Lisboa: Instituto da Conservação da Natureza.

TAVARES DA SILVA, C.; SOARES, J. & COELHO-SOARES, A. (2011) – Arqueologia de Chãos de Sines. Novos elementos sobre o povoamento pré-histórico. Actas do II Encontro de História do Alentejo Litoral. Sines: Centro Cultural Emmérico Nunes, p. 10-34.

TEIGA, C. (2006) – Antologia de textos da tradição oral do concelho de Odemira. O Deciminário e a Lírica menor. Odemira: Câmara Municipal de Odemira.

VASCONCELLOS, J. Leite de (1975) – Etnografia Portuguesa, 6. Lisboa: Imprensa Nacional.

VILHENA, J.; QUARESMA, A. M. & TENDEIRO, A. T. (2009) – A moagem de cereais em Odemira. Da Pré-história à Actualidade. Odemira: Câmara Municipal de Odemira.

Fig. 1 - Instrumentos em pedra polida com reconstituição de encabamento. A- machado; B- enxó. Colecção do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

Fig. 2 – Concentração de mós manuais em gabro-diorito do povoado do Neolítico antigo de Vale Pincel I (Sines).

Fig. 3 - Localização do povoado de Neolítico antigo evolucionado de Salema, em planalto arenoso, entre as colinas de S. Francisco e Salema (Santiago do Cacém), na margem esquerda da rib.ª da Cascalheira. Foto de Carlos Tavares da Silva.

Fig. 4 - Salema. Fragmento de recipiente de armazenagem, por hipótese de cereal, decorado por impressões e dotado de pegas perfuradas verticalmente que permitiam a sua suspensão. Foto de Carlos Tavares da Silva.

Fig. 5 - Salema. A- plano de piso de habitat com lareiras do tipo grelhador (empedrados) e fornos. B- perfil e reconstituição de fornos do povoado do Neolítico antigo evolucionado da Salema. Seg. Tavares da Silva & Soares,1981 e 1982.

Fig. 6 – Vaso neolítico de provisões (água ou cereais), de corpo esférico e colo cilíndrico, decorado por impressões. Pego da Mangra (bacia hidrográfica da rib.ª de Campilhas). Colecção do Museu Municipal de Sines. Foto de J. Soares.

Fig. 7 – A- gravura rupestre do santuário de ar livre do Escoural, com representação de arado e bucrânio dentro de campo. Neolítico final (2ª metade do IV milénio A. C.). Seg. Gomes et al.,1994; B- cena de lavoura, com seis juntas de bois (primeira metade do século XX), foto de Hidalgo Vilhena, Museu de Abela; C- arado de garganta usado na lavoura dos férteis campos agrícolas a norte da vila, através de uma ou de várias juntas de bois. Desenho de Galhano, 1985.

Fig. 8 – A- gravura rupestre do santuário de ar livre do Escoural, com representação de carro de caixa quadrada e rodas maciças, atrelado a bovídeo. Neolítico final (2ª metade do IV milénio A. C.). Seg. Gomes et al.,1983; B- carros de tracção animal (primeira metade do século XX). destinados a trabalhos agrícolas. Santiago do Cacém. Foto de Joaquina Soares.

Fig. 9 – Pequenos moinhos rotativos manuais. A- reconstituição de cena de moagem, da II Idade do Ferro. Castro de Viladonga. Seg. Marta Cancio Martínez, in Arias, 2000; B- moinho rotativo manobrado através de armação muito elementar e engenhosa suspensa do tecto (Budens). Seg. Farraia & Farraia, 1993.

Fig. 10 - Reconstituição de atafona romana inspirada em Macaulay, 1978.

Fig. 11 - Forno de cozer pão romano (Baixo Império) da Ilha de Pessegueiro. Foto de Carlos Tavares da Silva. Seg. Tavares da Silva & Soares, 1993.

Fig. 12 - Planta esquemática de unidade de produção de pão na estação romana de Tróia. Desenho de Jorge Costa. MAEDS.

Fig.13 - Alfaias da eira e artefactos utilizados no fabrico do pão; em primeiro plano, trilho de debulha de cereais, do Torrão. Ao fundo pode ver-se (da esquerda para a direita): pá de forno, pá de eira, barbas de forno, talego de pão e saco de linho para farinha. Colecção Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

Fig. 14 – Artefactos de moagem e de confecção tradicional de pão: elemento de moinho rotativo doméstico; maceira, tábua de tender e peneira. Colecção Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

Fig. 15 – Forno de pão. Foros de Pouca Farinha (Sines). Foto de J. Soares.

Fig. 16 – Forno de pão. Santiago do Cacém (Pomar Grande). Foto de J. Soares.

Fig. 17 – Forno de pão do monte da Telha. Luzianes (Odemira) Seg. A. Quaresma, 2009.

Fig. 18 – Forno de pão do monte das Romeiras. Sabóia (Odemira) Seg. A. Quaresma, 2009.

Fig. 19 – Cortes de moinhos de rodízio (A) e de maré (B). Seg. Galhano, 1985. Apud Gonçalves, 2009. Carta molinológica de Odemira (C).

Fig. 20 – Equipamentos hidráulicos aplicados tradicionalmente à agricultura de regadio. Nora do subtipo A ou de eixo curto baixo de Dias e Galhano, 1986: A- nora algarvia. Seg. Galhano, 1985; B- nora de Budens. Seg. Farraia & Farraia, 1993.

Fig. 21 – Monte tradicional, com campo lavrado, na freguesia de Milfontes, junto do Parque de campismo SITAVA. Foto de Joaquina Soares.

Fig. 22 – Exploração agro-pecuária integrada no concelho de Santiago, a caminho de Santo André (Pomar Grande).

Fig. 23 A-E – Parte social de quinta. Pomar Grande, Santiago do Cacém. Foto de Joaquina Soares.

Fig. 24 – Chãos de Sines. Terra lavrada. Foto de Joaquina Soares.

Fig. 25 – Chãos de Sines. Carta geológica, onde se podem observar os gabro-dioritos (mancha castanha) de cuja alteração resultaram os solos férteis que explicam a densidade e longa diacronia da ocupação humana: 1-Vale Marim (Mesolítico); 2-Vale Pincel I (Neolítico antigo); 3- Vale Marim II (Neolítico antigo evolucionado); 4- Brejo Redondo (Neolítico médio); 5- Palmeirinha (Neolítico médio); 6- Vale Pincel III (Neolítico médio); 7- Vale Pincel II (Neolítico final); 8-Monte Novo (Neolítico final e Calcolítico); 9-Quitéria (Idade do Bronze médio). Carta Geológica de Portugal, esc. 1: 50 000, folha 42-C de Santiago do Cacém.

Fig. 26 – Chãos de Sines. Seara madura. Ao fundo, a baía de S. Torpes. Foto de J. Soares.

Fig. 27 – Monte dos Chãos de Sines. Pintura de Luciano Costa.

Fig. 28 – Chãos de Sines. Restos de estaleiros e de outros detritos industriais. Foto de J. Soares.

Figs. 29-31– Espantalhos de campo de arroz do esteiro do Comporta. Fotos de Rosa Nunes.

Fig. 32 – Alcomonias. Foto de arquivo do Museu Municipal de Santiago do Cacém.