Porto Covo: uma povoação planeada no século XVIII

António Martins Quaresma

Entre o cabo de Sines e a foz do rio Mira, os dois mais notáveis acidentes costeiros são a ilha do Pessegueiro e a pequena enseada do Porto Covo. Esta, localmente designada por “baía”, é uma pequena reentrância de aproximadamente 250 metros de comprimento e 40 de largura, entre escarpas de xisto, com altura máxima variável entre 20 os 25 metros, mas menos junto ao bordo. É limitada no interior por exígua praia de areia, onde desagua um ribeiro. O engenheiro militar João Gabriel de Chermont, enviado, em serviço, à costa alentejana, em 1781, escrevia que a sua entrada era perigosa, principalmente quando se levantavam ventos de sul e de sudoeste, isto é, os vendavais que sobrevinham a partir do Outono. Por vezes, os barcos eram obrigados a sair à pressa do porto e a procurar refúgio na calheta de Sines para fugir ao tempo. Nada que não se passasse em muitos outros portos e abrigos da costa portuguesa.

O papel de porto marítimo da enseada de Porto Covo na cabotagem com o porto de Lisboa é factor relevante. Entre as mercadorias aqui embarcadas, o carvão assumia particular importância: ao longo do século XVIII, o negócio do carvão, especialmente fomentado pela crescente avidez de combustíveis da cidade de Lisboa, conheceu, tudo indica, forte incremento nos concelhos do litoral alentejano, por cujos portos saíam, todos os anos, inúmeras barcadas.

As alternativas à Ribeira de Sines para carregamento de carvão justificavam-se, talvez, como forma de obter maior proximidade aos locais de produção e de evitar que as carretas carregadas passassem pela vila, com prejuízo para o piso das ruas; além disso, se outros motivos não houvesse, os depósitos de carvão ocupavam muito espaço, em detrimento de outras mercadorias, e não faziam boa companhia a alguns dos produtos que passavam pelo porto, como o pescado ou o cereal, devido particularmente ao pó do carvão.

No último quartel de Setecentos, Porto Covo conheceu uma experiência urbanística de inspiração iluminista, pela mão de um grande negociante da praça de Lisboa, Jacinto Fernandes Bandeira. Este havia nascido em Viana do Castelo, no seio de família modesta, moradora na Rua da Bandeira, de que adoptou o nome, na falta de apelido sonante. Exemplo da numerosa emigração minhota, ele veio, aos doze anos de idade, para Lisboa, onde, ajudado por um familiar, se tornou próspero homem de negócios.

A burguesia de que fazia parte obtinha “grandes lucros com pouco trabalho nos monopólios contratados e no comércio exclusivo das nossas colónias” (apud Pedreira, 1996, 355), mas arriscava escassamente em áreas comerciais que conhecia pouco e cujos proveitos considerava incertos, o que não significa que não alargasse a sua actividade a outros sectores. Os contratos de áreas exclusivas da Coroa eram apontados como um meio fácil, ainda que pouco acessível, de enriquecimento e de influência. Os arrendamentos dos tabacos tiveram sempre numerosos pretendentes, uma vez que representavam um dos mais seguros meios de acumular fortuna em Portugal.

Jacinto Fernandes Bandeira teve um notável sucesso nos negócios e na ascensão social. Êxito em que contou com o patrocínio ou o favor político do Arcebispo de Tessalónica, confessor da rainha, por via da sua familiaridade com um irmão do Arcebispo. As suas relações com outros capitalistas, a impressionante lista de títulos e cargos que recebeu e a própria nobilitação ergueram-no ao estatuto de uma das principais figuras da sociedade portuguesa. Agente financeiro do Estado, autêntico banqueiro da Coroa, Jacinto Fernandes Bandeira teve relações próximas com a família real. As mercês, entre as quais a de conselheiro honorário da Fazenda, em 1801, sucederam-se. Na região, foi feito alcaide-mor de Vila Nova de Milfontes, em 1802, e “barão de Porto Covo”, em 1805. No que respeita à alcaidaria, antiga função de comando militar, então apenas honorífica, foi-lhe entregue com todas as rendas, foros e direitos, como era costume (ANTT, Chancelaria de D. Maria I, L. 67, fls. 317v.º e 318). Quanto ao baronato, também associado a um rédito em numerário (50.000 réis) (Idem, L. 76, fl. 96), o seu aliciante estava na honra inerente, muito importante para quem “vinha de baixo”. Nasceu assim o título nobiliárquico de Porto Covo da Bandeira, que em breve alinharia entre a principal nobreza do Reino.

Em 30 de Maio de 1806, Jacinto Fernandes Bandeira morreu, solteiro e sem descendência directa, legando a um dos sobrinhos, o primogénito, Jacinto Fernandes da Costa Bandeira, a sua enorme fortuna. Este sucedeu-lhe na alcaidaria de Vila Nova de Milfontes, e morreu também solteiro, em 1818. Seu irmão, Joaquim da Costa Bandeira, deu, até 1853, continuidade à Casa de Porto Covo: seria sucessivamente 2.º barão, 1.º visconde e 1.º conde de Porto Covo.

A primeira notícia disponível em que é patente o interesse de Jacinto Fernandes Bandeira por Porto Covo remonta a 16 de Maio de 1792. Nesta data, ele comprou, por um conto e duzentos mil réis, a herdade de “Porto Cobo (sic), ou Porto Cobinho (sic) junto ao pé da Ilha do Pexegeuri (sic), sita no termo de Sines, comarca do Campo de Ourique Província do Alemtejo” (ADS, Tribunal da Comarca de Santiago do Cacém, Acção ordinária (1922), 8160, n.º 7, fl.2). A herdade do Porto Covo, que incluía a “baía” também assim chamada, constituiu, pois, a base territorial do projecto económico e senhorial de Jacinto Fernandes Bandeira e o núcleo fundacional da baronia, do viscondado e, finalmente, do condado do mesmo nome.

Passados dois anos sobre a compra da herdade, em 12 de Julho de 1794, Jacinto Fernandes

“havia principiado o estabelecimento de hũa Povoaçaõ no Sitio de Porto Côvo de que se pode esperar grande utilidade aos habitantes e a província do Alemtejo pella facilidade de transportes para o dito commercio, quando concluido o dito estabelecimento como se comprometera d’ultimar na conformidade do Mappa que aprezentara” (ANTT, D. Maria, Registo Geral de Mercês, L. 21, fl. 322v.º).

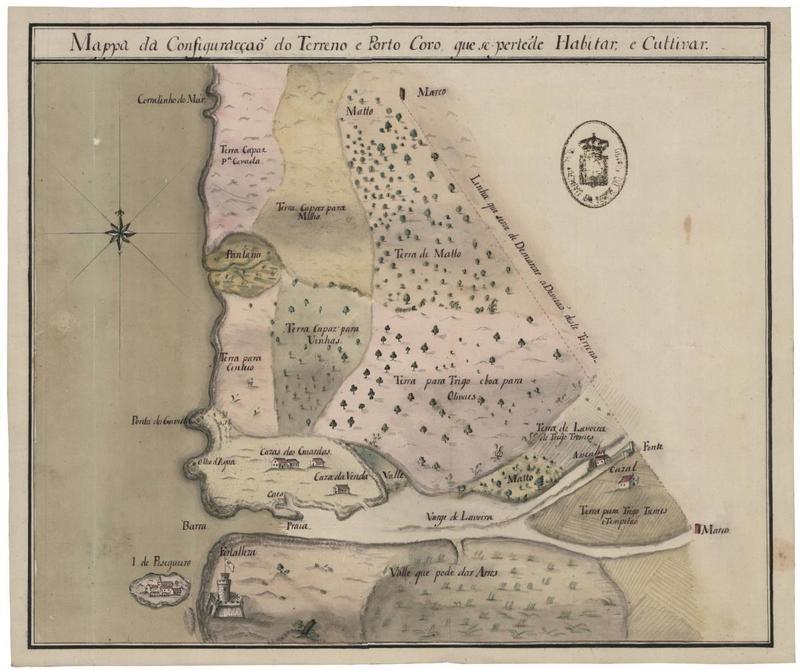

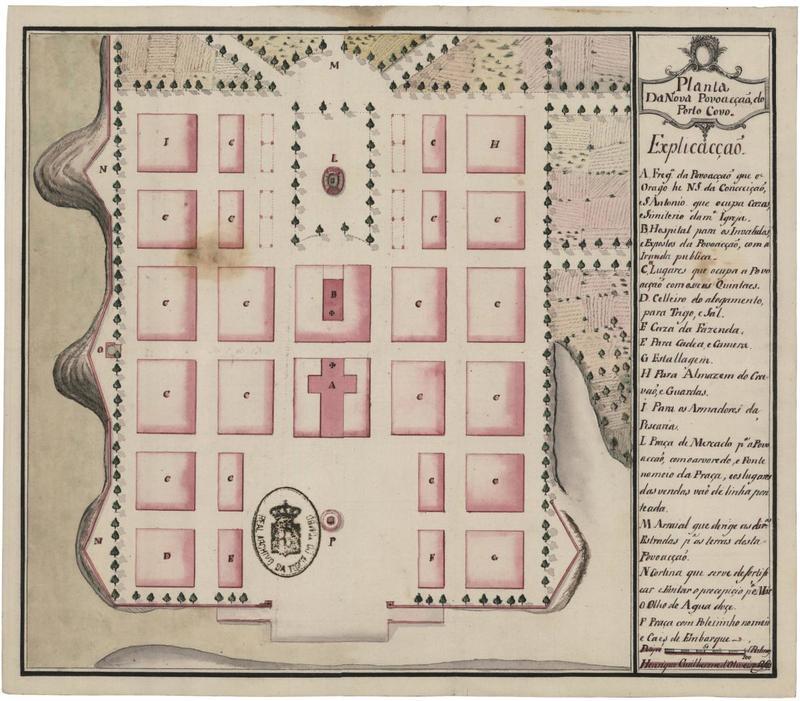

O “mapa” mencionado referir-se-á, possivelmente, a um, ou os dois, dos desenhos seguintes: o Mappa da Configuracçaõ do terreno e Porto Covo que se pertẽde Habitar, e Cultivar e a conhecida e muito comentada Planta da Nova Povoacçaõ de Porto Covo, feita por arquitecto Henrique Guilherme de Oliveira (ANTT, Ministério do Reino, Colecção de plantas, mapas e outros documentos iconográficos, n.º 44 e n.º 45). Fica alguma dúvida, pois, como aquilo que foi concretizado no terreno não corresponde a este desenho, há a possibilidade de se tratar doutro “mapa”, até hoje desconhecido.

No entanto, em 28 de Julho desse ano de 1794, a “povoação” era ainda muito incipiente, como escreveu Frei Manuel do Cenáculo, bispo de Beja, no seu Diário:

“Porto Covo he huma calheta entre duas barreiras que poderá conter sete ate oito barcos: no alto da parte de Sines tem hum armazém coisa de 50 palmos de comprido que mandou fazer o Negociante Bandeira para recolher trigo: junto a elle de hum lado está huma casa de huma viuva […] e da outra parte junto também está outra casa de Antonio Alves contratador de carvã em Lisboa e huma pequena casa de bodega com hum forno, e da parte de Vila Nova está em baixo huma taverna de ramada de esteva e tojo” (BPE, CXXIX – 1/21, Diário, fl. 3v.).

Dois anos depois, achamos Jacinto Fernandes Bandeira empenhando-se na materialização do seu projecto do Porto Covo: em 13 de Junho de 1796, a rainha agraciou-o com o título de “Senhor de Porto Covo”, considerando, nomeadamente, a actividade com que “tem promovido, e promove o estabelecimento, e povoaçam em Porto covo em beneficio da Agricultura da Pesca, e do provimento desta corte[…]” (ANTT, D. Maria I, Registo Geral de Mercês, L. 28, fl. 110). Todas as suas acções conducentes à criação de Porto Covo são portanto entendidas como “serviços” à Coroa, que esta deve recompensar.

O abastecimento da capital (“provimento da Corte”), com os produtos de necessitava, possibilitado pela criação da nova povoação, era uma das considerações pelas quais, em 1796, Jacinto Fernandes recebeu, pois, o direito de usar o título de “Senhor do Porto Covo”, assim como o usufruto da comenda do Forno do Poço do Concelho (Setúbal), da Ordem de Santiago.

Em 1799, alguns anos depois de começada a nova povoação, José Cornide, viajante e espião espanhol, homem ilustrado e observador atento, visitou o litoral alentejano e passou por Porto Covo, a que dedicou algumas notas:

“este puertecito, aunque malo, es frecuentado en verano, pues aqui concurre mucho carbón del que se consume en Lisboa, a donde es conducido por los barcos de Casillas (Cacilhas) así como traído de lo interior del país por carretas del Campo de Ourique y otras partes.” (Abascal & Cebrián, 2009, 574 e 575)

Esta informação confere, portanto, a Porto Covo um hinterland não muito preciso, mas que ultrapassa a dimensão meramente local. Em diferente versão do mesmo relato, Cornide menciona “una caleta llamada Portocobo, que está como dos leguas más adelante [de Sines], y aquí es á donde se suele cargar para Lisboa algún carbón y aun algunos granos” (Memorial Histórico Español, 1893, 32)

O interesse de Jacinto Fernandes Bandeira na criação de uma nova povoação em Porto Covo ligava-se, como está explícito, à possibilidade de desenvolvimento das pescas e do comércio marítimo, este, por sua vez, relacionado com a exportação dos produtos locais. Ele era, aliás, um armador e transportador e não desconhecia, com certeza, os portos alentejanos e quanto lhes dizia respeito, nomeadamente as mercadorias que por eles eram exportadas. O comércio do cereal, sobretudo o do trigo, muito relevante em particular para o abastecimento da cidade de Lisboa, não lhe era estranho: em 1789, por exemplo, ele fretou um navio para ir carregar trigo ao Norte de África (Mogador). Quanto ao carvão, pelo menos um dos seus sócios, Carlos Francisco Prego, era um importante negociante de lenhas e carvões, com interesses florestais na vizinha Odemira, numa altura em que os combustíveis constituíam as principais mercadorias saídas pela barra do Mira; o mesmo Carlos Prego era ainda negociante de sal. E relativamente às pescas, Jacinto Fernandes possuía antiga experiência nas pescarias da baleia.

Por essa altura, as pescas e os problemas operacionais dos portos, bem como o desenvolvimento da agricultura eram temas de grande actualidade, de que se faziam eco as Memórias Económicas da Academia das Ciências. Sugestiva a proposta de um dos memorialistas, António Henriques da Silveira, em 1789, para se criarem novas povoações no Alentejo, com gente da excessivamente povoada província do Minho, de modo a atenuar a escassez de mão-de-obra no Alentejo e a melhorar o aproveitamento agrícola (Silveira, 1990, pp. 54 e 55). Jacinto Fernandes Bandeira, ele próprio um minhoto, teria procurado aplicar aqui, de alguma forma, estes princípios. Outro memorialista, Constantino Botelho de Lacerda Lobo, escrevendo sobre a “decadência das pescarias em Portugal” (Lobo, IV, 1991, 267, 287), retratava, em 1790, as pescas da costa alentejana, como as do resto do litoral português, de modo muito negativo. O mesmo reprovava a forma como os pescadores de Sines tratavam o pescado, preferindo, muitas vezes, deitá-lo fora a salgá-lo. Além disso, observava, a pequenez da calheta de Sines era factor limitativo. Como exemplo grande da promoção, nesse tempo, da actividade pesqueira, em Portugal, temos, no entanto, a fundação de Vila Real de Santo António.

O projecto da nova povoação de Porto Covo procurava, assim, optimizar a exploração dos recursos e melhorar as condições de circulação dos produtos, propósitos caros à corrente de pensamento em ascensão. Porto Covo, apesar de ser um projecto pessoal, inseria-se, tal como Vila Real de Santo António, numa reforma económica que perseguia o aumento da produção nacional e uma menor dependência do estrangeiro. E tal como nesta vila, esteve associado a um projecto urbanístico iluminista.

O termo da povoação está demarcado no citado Mappa da Configuracçaõ do Terreno e Porto Covo, que se pertẽde Habitar, e Cultivar (fig. 7), desenho, não assinado, nem datado, sem escala, que faz parte do projecto de criação da povoação. Trata-se, por cálculo, do terreno correspondente à herdade do Porto Covo, cujas confrontações eram as seguintes: pelo norte, confinava com a herdade da Samouqueira (na escritura de compra, de 1792, consta “Montes da Parreirinha”); pelo nascente, com a da Parreira; pelo sul, com a de Vale de Barqueira; e pelo poente, com a costa marítima (ADS, Tribunal da Comarca de Santiago do Cacém, Acção ordinária (1922), 8160, n.º 7, fl.2). Apesar de alguns elementos fantasiosos representados no desenho, nele estão marcadas, de forma “racional”, as áreas para cultivo dos vários tipos de cereais (trigo, milho, centeio, cevada e arroz), para olival, vinha e mato. As culturas colocadas nos piores terrenos mais próximos do mar são naturalmente o centeio e a cevada, enquanto o trigo é posto mais para o interior. A vinha, sublinhe-se, era importante cultura comercial. Quanto à área de mato permitia extracção de lenha e pastagem para o gado. Tal como é mencionado na escritura de compra da herdade por Jacinto Fernandes, em 1792, estão assinalados o moinho de água (arruinado, segundo a escritura), uma fonte no mesmo vale e um “olho d’água”, próximo do mar, um pouco a norte da “barra”. No sítio, onde foi iniciada a povoação, estão figuradas as casas dos guardas (do carvão) e a casa da venda (do vinho). O desenho representa, de forma fantasiosa, a ilha do Pessegueiro e a fortaleza da costa, o que significará que o seu autor não possuía um conhecimento presencial do lugar.

Quanto à Planta da Nova Povoacção do Porto Covo (fig. 8), ela não está datada, mas foi desenhada certamente antes de 1794 e possivelmente não antes de 1792. A data de 1792 é deduzida do ano em que Jacinto Fernandes adquiriu a herdade do Porto Covo e objectivamente revelou o seu interesse pelo lugar; a de 1794, do ano em que há menção de já ter sido começada a povoação (pelo menos já lá tinha um armazém). O desenho, aguarelado, de 31,2 x 36,4 cm, em folha de 33,2 x 38, tem, no lado direito, caixa com título em cartela encimada por medalhão vazio, a que se segue a legenda (“Explicaçaõ”), a escala e a identificação do autor, o arquitecto Henrique Guilherme de Oliveira, tudo manuscrito. A escala gráfica, petipé de 100 palmos = (3,8 cm), é cerca de 1:579.

O sítio da povoação, na margem direita da enseada, terá sido escolhido em função da existência prévia do pequeno núcleo de casas e armazéns, portanto do anterior estabelecimento das actividades portuárias. Notamos, por outro lado, que se inscreve, de algum modo, nos exemplos de aglomerações urbanas assentes na margem direita de rios, estuários e enseadas, “expostas e abertas ao sul”, tão comuns em Portugal.

Henrique Guilherme de Oliveira era arquitecto civil, de uma nova geração na qual os engenheiros militares haviam deixado de ser detentores exclusivos do planeamento urbano, em resultado de alterações significativas na própria forma de fazer a guerra e do geral ambiente de mudança e especialização. Ele era filho do também arquitecto Joaquim de Oliveira, homem que, entre outras funções, fez parte da equipa da Casa do Risco, gabinete de trabalho criado pelo Marquês de Pombal para a reconstrução de Lisboa, depois do terramoto de 1755, e trabalhou para o bispo D. Frei Manuel do Cenáculo, em projectos para Beja e Évora. Henrique Guilherme de Oliveira foi, em 1789, nomeado para substituir o pai, nos seus impedimentos, enquanto arquitecto das obras do Conselho da Fazenda, uma vez que habitualmente o acompanhava nessas funções. Foi também arquitecto das obras dos faróis, serviço em que sucedeu ao pai, até 1819, altura da sua morte. Aparece igualmente relacionado com algumas obras hidráulicas. Foi, porém, a Planta da Nova Povoacção do Porto Covo, de um projecto não concretizado, que o integrou claramente no grupo de técnicos ligados ao urbanismo iluminístico-pombalino.

Henrique Guilherme de Oliveira, que estava, naturalmente, familiarizado com o trabalho produzido para a Baixa lisboeta, elaborou para Porto Covo um plano que reflecte à exaustão os princípios iluminados dessa nova “escola prática” portuguesa de urbanismo (a que se juntariam influências do urbanismo europeu contemporâneo): a criação de raiz, o planeamento da povoação como um todo orgânico, a estrutura perfeitamente ortogonal da malha urbana, a definição funcional, a sua íntima e teórica relação com o sítio.

A legenda do desenho esclarece, com rigor, as funcionalidades. Lá estão, em ordenados quarteirões quadrados e rectangulares, as áreas económicas vinculadas ao projecto: os armazéns para carvão e os destinados aos armadores das pescas; o celeiro para trigo e sal (este, importante para a salga do pescado, que melhorava a sua capacidade de comercialização); os edifícios “públicos”: casa da fazenda e câmara (com a cadeia); os equipamentos: mercado, estalagem; e, naturalmente, ocupando a maior parte dos quarteirões, as habitações dos moradores e respectivos quintais. Renques de árvores rodeavam o conjunto e as estradas que dele partiam.

A própria localização dessas funções não parece aleatória: o armazém do sal e o celeiro do trigo, que estão no mesmo quarteirão, e naturalmente o poder civil e religioso e a administração encontram-se na Praça do Pelourinho; as instalações para o carvão e guardas, bem como as dos armadores da pescaria acham-se bem distantes, mais próximas da Praça do Mercado. Os dois quarteirões centrais contêm a igreja, com cemitério, voltada para a Praça do Pelourinho, e o hospital para os inválidos e expostos com a competente ermida, virada para a Praça do Mercado.

Do lado do mar e da enseada, uma “cortina”, com a dupla função de fortificar e de evitar que alguém se despenhasse da arriba, surge como uma espécie de vestígio de mais antigos projectos fortificadores relacionados com o assédio corsário, que praticamente havia desaparecido, mas de que subsistia viva lembrança e ainda algum temor. Possivelmente, a cortina constituiu exigência programática, a que o arquitecto deu a resposta sumária e ambígua que se vê.

A malha urbana, medida pelos limites dos quarteirões, tem pouco mais de 131 por 107 metros, formando uma diminuta povoação. As suas praças simétricas, como na “cidade ideal” renascentista, são abertas de um dos lados: a do Pelourinho, com seu cais, para o lado do porto, a do Mercado para o rossio de onde irradiam estradas para o termo. Na primeira, está marcado, no centro, o pelourinho, elemento simbólico representativo da autonomia municipal, concretamente do poder dos vizinhos de fazerem justiça (de primeira instância); na segunda, também no centro, uma fonte, parte integrante e importante do equipamento urbano. Num plano em que prevalece a simetria, esta é notável também nas ruas e nos quarteirões, quadrangulares e rectangulares, de quatro tipos diferentes, mas em que é notável a existência dum “sistema de relações algébrico-geométricas” (Rossa, 2002, 431).

Embora, de alguma forma, tenha em conta o sítio, a verdade é que o espaço não está fielmente representado, nem na forma, nem na escala, nem na implantação da povoação, pelo que esta não poderia ter sido concretizada exactamente como está riscada. A aplicação de um modelo prévio no plano é ainda verificada no desenho do cais, que mais parece situado na margem do Tejo, onde o desnível é pequeno, do que na beira da falésia que dá para um profundo “covo”. A racionalidade e a abstracção do traçado urbano, de raiz erudita, desconsideraram, em certa medida, a compreensão do sítio e a adaptação às condições topográficas e ambientais.

Comparando com os mais conhecidos casos de urbanismo pombalino e pós pombalino fora de Lisboa, em Portugal, o plano de Porto Covo assemelha-se, do ponto de vista dos poderes que estiveram na sua origem – régio ou “senhorial” – com Manique do Intendente, a vila que o intendente Pina Manique procurou erguer na Estremadura. Formalmente, porém, a semelhança vai para a algarvia, ribeirinha e fronteiriça Vila Real de Santo António (1774), que contém “a síntese dos paradigmas teóricos da “escola” e do iluminismo formulado por Pombal” (Rossa, 1995, 310). Contudo, na planta de Vila Real de Santo António, para além da muito maior dimensão e da inexistência de limites explícitos da povoação, uma praça central articula a rede urbana. Refira-se outro exemplo no Sudoeste: em Aljezur, na sequência do terramoto, o bispo do Algarve, D. Francisco Gomes do Avelar, promoveu, no início do século XIX, a construção de uma nova igreja matriz e a transferência da vila, para um sítio mais “alegre”, “espaçoso” e “sadio”. A igreja ficaria, porém, isolada, até à segunda metade do século XX, altura em que a Igreja Nova se tornou a área preferencial de crescimento da vila.

O plano de Porto Covo, de Henrique Guilherme de Oliveira, ficaria, dir-se-ia compreensivelmente, por realizar. Desconhecendo-se, por enquanto, a existência de outro projecto (o que não significa inexistência), podemos colocar a hipótese de ter sido elaborado novo plano, uma adaptação minimal da planta conhecida, aparentemente inspirada na praça de Vila Real de Santo António. Em todo o caso, teria sido, decerto, elaborado desenho do que se concretizou, fosse pelo mesmo Henrique Guilherme de Oliveira, ou por outro qualquer autor. Apesar de a citada planta de Oliveira não ter sido levada à prática, a pequena praça de Porto Covo figura hoje entre os exemplos portugueses de praças resultantes do labor da “escola portuguesa de urbanismo” e das influências das praças do urbanismo europeu dos séculos XVII e XVIII, como a place royale.

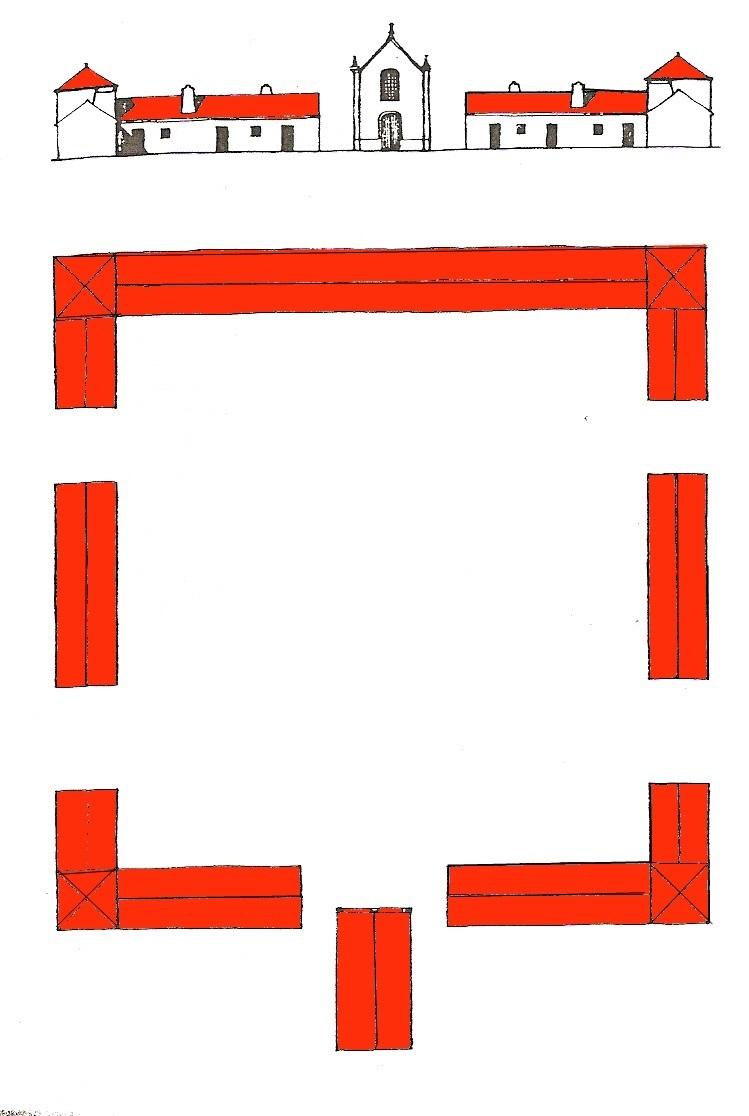

Remanesceu, assim, da intenção prévia, apenas uma praça, “racionalmente” distanciada cerca de 300 metros da proximidade da rebentação marítima e dos seus nocivos efeitos, em particular da salsugem. Contudo o “espírito” do projecto está bem patente na sua forma (quase) quadrangular, na disposição do casario em volta do espaço central, na posição e na arquitectura da igreja, nos torreões nos ângulos e no próprio esquema das fachadas. As dimensões da praça (cerca de 46x48 m) aproximam-se das praças delineadas na planta de Oliveira (Praça do Pelourinho, 47x49, aproximadamente; Praça do Mercado, 42x49, aproximadamente), mas a disposição dos quarteirões é diferente, desde logo porque o largo existente é fechado, apenas com as simétricas entradas/saídas que correspondem a ruas. Quanto a estas, têm 8,5 metros de largura, enquanto as da planta têm apenas 6 metros. Curiosamente foi planeada para 20 fogos, o número que, em 1789, António Henriques da Silveira aconselhava que tivessem as novas povoações a criar no Alentejo. Este número era, aliás, considerado pelas Ordenações do Reino, o mínimo para uma aldeia ter jurisdição com magistrado próprio (juiz da vintena).

O exíguo lugar descrito pelo bispo Cenáculo, em 1794, estava, cinco anos depois, algo diferente, com a nova povoação concluída ou quase. Em Outubro de 1799, José Cornide,o já citado viajante espanhol, escrevia:

“Continuando luego por charneca y arenas, llegué a un lugarcito nuevo como de 12 a 14 casillas [“14 ó 16”, noutra versão do mesmo relato], llamado Portocovo por una caleta formada entre dos mogotes de tierra y terminada en uma arenal al que baja un arroyo. (Abascal & Cebrián, 2009, 574 e 575).

As casas da praça, embora modestas e inseridas numa arquitectura de feição regional, na escala, na organização interior e nos próprios materiais (mas com paredes de pedra e cal), sugerem também, pois, influências urbanas, particularmente no esquema repetitivo das fachadas, tal como nos torreões nos cantos, que conferem ritmo ao conjunto e acentuam a centralidade do espaço.

A igreja é o único edifício “público” previsto no plano efectivamente construído. A sua edificação terá decerto sido acordada com o “omnipresente” bispo de Beja, D. Frei Manuel do Cenáculo. Com uma dimensão que se adequa à escala da praça, mas a fazer lembrar a sua congénere de Vila de Santo António, a igreja apresenta uma arquitectura sóbria, mas reveladora da erudição que marcou a origem do plano de urbanização, notória na pormenorização do conjunto e na composição dos vãos, dos pináculos e do arco triunfal. Apesar da época da sua edificação, o gosto barroco ainda se evidencia nas vergas curvas e nos remates polilobados dos vãos. A fachada ostenta cantarias na porta, na janela, nos pináculos e no plinto com cruz sobre o frontão, assim como na porta da sacristia e, no interior, no arco triunfal. Sobre a cabeceira, uma pequena sineira também de pedra. Diferencia-se, assim, das características vernaculares que caracterizam os templos com esta escala, no plano regional.

O pressuposto de que Porto Covo se tornaria concelho autónomo, conforme a planta de Henrique Guilherme de Oliveira, também nunca se chegou a materializar. Esta era uma das “contradições” do projecto. Não se estava em boa altura para se criar um muito pequeno concelho, destacando-o de um, já de si, pequeno município: a existência de circunscrições municipais de reduzida dimensão era então criticada entre a elite iluminada, que as considerava, nomeadamente, um entrave ao desenvolvimento económico. Na própria comarca (aliás ouvidoria) do Campo de Ourique, já em 1777, o ouvidor sugeria extinções e anexações, em que, premonitoriamente, citava os casos de Sines relativamente a Santiago do Cacém. A intenção era criar unidades administrativas e judiciais de maiores dimensões, sob a jurisdição não já de juízes ordinários mas de um juiz de fora. A concretização destes princípios teria ainda que esperar pela instauração do Estado liberal.

Bibliografia

Abascal, J. manuel & Rosario Cebrián (2009) - Los Viajes de José Cornide por España y Portugal de 1754 a 1801, Madrid, Real Academia de la Historia.

Amorim, I. (2004) - “A decadência das pescarias portuguesas e o constrangimento fiscal – entre a Ilustração e o Liberalismo”, in Estudos em Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 153-164.

Araújo, R. Malcher de (2000) - A Urbanização do Mato Grosso no Século XVIII, Discurso e Método, Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa.

Barros, J. J. Soares de (1990) - “Memória Sobre as Causas da Diferente População de Portugal, em Diversos Tempos da Monarquia”, inMemórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789-1815, Tomo I, Lisboa, Ed. do Banco de Portugal, p. 99-117.

Caetano, J. O. (2011) - “Os Projectos do Arquitecto Joaquim de Oliveira para as Bibliotecas-Museu de Frei Manuel do Cenáculo”, in Revista de História de Arte, n.º 8, p. 48-69.

Calado, M. (1994) - “Urbanismo e Poder no Portugal do Século XVIII”, in Lisboa Iluminista e o seu Tempo, Lisboa, Universidade Autónoma de Lisboa, (Actas Colóquio , 26-28 Out. 1994), pp. 171-191.

Calado, M. (2008) - “Praças Reais: projectos, realizações e influências”. In Praças Reais, Lisboa, Livros Horizonte, p. 229-238.

Cardoso, J. L. (1989) -O Pensamento Económico em Portugal nos finais do século XVIII. 1780-1808, Lisboa, Editorial Estampa.

Carvalho, J. A. S. (2006) - “O Retrato ao Serviço da História”, Dos Secretários de Estado dos Negócios da Fazenda aos Ministros das Finanças: 1788-2006. Uma Iconografia (coord. Mário Pinho da Cruz), Lisboa, Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e Administração Pública, p. 28-35.

Cornide, J. (1893) -Estadode Portugal en el año de 1800, in Memorial historico español. Documentos, opusculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, 26, Madrid, Viuda é Hijos de Manuel Tello.

Correia, E. (1988) - “Evocando D. Francisco Gomes do Avelar Arcebispo-Bispo, Governador das Aras do Algarve”, in Espaço Cultural, n.º 3, Aljezur, Câmara Municipal de Aljezur, p. 119-145.

Correia, J. E. C. H. (1997) -Vila Real de Santo António. Urbanismo e Poder na Política Pombalina, 2.ª ed., Porto, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

Correia, J. H. (2000) - “O Guadiana Enquanto Fronteira do Império”, A definição dos espaços sociais, culturais e políticos no mundo ibero-americano (Coord. Maria da Graça Mateus Ventura), Lisboa, Edições Colibri, p. 185-193.

Costa, F. D. (1992) - “Capitalistas e serviços: empréstimos, contratos e mercês no final do século XVIII”, in Análise Social, vol. XXVII (116-117),(2.°-3.°), p. 441-460.

Falcão, J. & Pereira, R. (s./d.) -Igreja de Porto Covo, 1999, online inhttp://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx, acedido em 12 de Janeiro de 2010.

Fernandes, J. M. (1998) - “Índia e Sul do Brasil: Planos do Urbanismo Português no Século XVIII”, in Universo Urbanístico Português 1415-1822, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, p. 245-254.

Ferreira-Alves, J. J. B. (1997) - “Os Almadas e o Urbanismo Portuense”, Lisboa Iluminista e o seu Tempo, Lisboa, Universidade Autónoma de Lisboa, p.151-158.

França, José-Augusto (1984) - “Burguesia Pombalina, Nobreza Mariana, Fidalguia Liberal”, in Pombal Revisitado, I, Lisboa, Estampa, p. 20-33.

França, José-Augusto (1987) - Lisboa Pombalina e o Iluminismo, Bertrand Editora.

Garcia, C. A. S. (2000) -A Praça Pública em Portugal no Contexto do Urbanismo Oitocentista, Lisboa, Universidade Lusíada, Tese de Mestrado em Teoria da Arquitectura.

Lobo, C. B. de Lacerda (1991) - “Memória sobre a Decadência das Pescarias de Portugal”, in Memórias Económicas da Academia das Ciências de Lisboa (1789-1815), Tomo IV, Lisboa, Ed. do Banco de Portugal, p. 241-288.

Lopes, F. L. (1985) - Breve Notícia de Sines, Pátria de Vasco da Gama, Lisboa, Na Typographia do Panorama, 1850 (ed. facsimilada: Sines, Câmara Municipal de Sines, apresentação de João Madeira).

Marques, C. G. (2004) - Manique do Intendente: uma vila iluminista, Prova Final de Licenciatura em Arquitectura, Coimbra, Departamento de Arquitectura da FCTUC.

Martins, A. P.; Castro, Celestino de & Torres, F. (1961) -Arquitectura Popular em Portugal, vol. 2, Lisboa, Ed. do Sindicato Nacional dos Arquitectos.

Mónica, M. F. (1992) “Negócios e política: os tabacos (1800-1890)”, Análise Social, vol. XXVII, (116-117), (2.°-3.°), p. 461-479.

Moreira, R. (1984) - “Uma utopia urbanística pombalina: o ‘Tratado da Ruação’ de José de Figueiredo Seixas”, in Pombal Revisitado, vol. II, Lisboa, Editorial Estampa, p. 131-144.

Moreira, R. (1989) - “José de Figueiredo Seixas”, in Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Presença, p. 443-444.

Oliveira, M. L. M. F. (2007) - Eugénio dos Santos, arquitecto e engenheiro militar (1711-1760): Cultura e prática de Arquitectura, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdades de Ciências Sociais e Humanas.

Patrício, S. (2008) - “Porto Covo no século XIX (II)”, in Sineense, n.º 59, Sines, Câmara Municipal de Sines, p. 19.

Pedreira, J. Miguel de Melo Viana (1995) - Os Homens de Negócios da Praça de Lisboa de Pombal ao Vintismo (1755-1822). Diferenciação, Reprodução e Identificação de um Grupo Social, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Dissertação de Doutoramento em Sociologia especialidade de Sociologia e Economia Históricas).

Pedreira, J. M. (1996) - “Tratos e contratos: actividades, interesses e orientações dos investimentos dos negociantes da praça de Lisboa (1755-1822)”, AnáliseSocial, vol. XXXI (136-137), (2.°-3.°), p. 355-379.

Pinto, Albano da Silveira (1991) - Resenhas de Famílias Grandes e Titulares de Portugal, 2.ª ed., tomo II, Lisboa, Empresa Editora de Francisco Artur da Silva.

Quaresma, A. M. (1988) -Porto Covo – Um Exemplo de Urbanismo das Luzes, Santiago do Cacém, Real Sociedade Arqueológica Lusitana, 1988.

Quaresma, A. M. (em vias de publicação) - Porto Covo: o Iluminismo no Litoral Alentejano, Sines, Câmara Municipal, Museu de Sines.

Rossa, W. (1989) - “Joaquim de Oliveira”, inDicionário da Arte Barroca em Portugal (dir. José Fernandes Pereira; coord. Paulo Pereira), Lisboa, Ed. Presença, p. 329 e 330.

Rossa, W. (1995) - “A cidade portuguesa”, inHistoria da Arte Portuguesa (dir. Paulo Pereira), Lisboa, Círculo de Leitores, p. 232-323.

Rossa, W. (2002) -A Urbe e o Traço. Uma Década de Estudos sobre o Urbanismo Português, Coimbra, Almedina.

Rossa, W. (2004) - “A Baixa de Lisboa no contexto do urbanismo português”, in Jornadas a Baixa Pombalina e a sua importância para o património mundial (coord. João Mascarenhas Mateus), Lisboa, Câmara Municipal, Pelouro do Licenciamento Urbanístico e Reabilitação Urbana, p. 28-39.

Rossa, W. (2009) - “Cidades da razão: Vila Real e arredores”, in Monumentos, n.º 30, Lisboa, IHRU, p. 16-31.

Sambricio, C. (1997) - “A Ideia de Território na Espanha da Razão”, in Lisboa Iluminista e o seu Tempo […], Lisboa, Universidade Autónoma de Lisboa, p. 211-238.

Sampayo, M. (2007) - “Theoretical fundamentals in the construction of the portuguese public squares of the 18th Century”, in Fourteenth International Seminar on Urban Form, Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil.

Silva, L. Fraga da (2008) - A Igreja do Corvo. Reconstituição da História Religiosa de um Santuário do Extremo Ocidente, http://imprompto.blogspot.com/2008/07/igreja-do-corvo.html.

Silveira, A. Henriques da (1990) - “Racional Discurso sobre a Agricultura, e População da Província do Alentejo”, inMemórias Económicas da Academia Real das Ciências de Lisboa, 1789-1815, Tomo I, Lisboa, Ed. do Banco de Portugal, p. 43-98.

Teixeira, C. C. & Valla, M. (1999) -O Urbanismo Português. Séculos XIII-XVIII. Portugal – Brasil, Lisboa, Livros Horizonte.

Viterbo, S. (1988) - Dicionário histórico e documental dos arquitectos engenheiros e construtores portugueses ou a serviço de Portugal, 3 vols, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (Fac-símile da edição da Biblioteca do INCM, 1899).

Fig. 1 – Bote à vela a entrar na calheta (1958). Crédito: D. Antónia Romão.

Fig. 2 – Calheta, em postal da 1.ª metade do século XX.

Fig. 3 – Entrada da calheta, com a ilha do Pessegueiro ao fundo.

Fig. 4 – Calheta. Pormenor.

Fig. 5 – Calheta, com molhe protector.

Fig. 6 – Planta da ilha do Pessegueiro, assinada por João Gabriel de Chermont (1781). Biblioteca Nacional de Portugal. Purl.pt/3941.

Fig. 7 – Mappa da Configuracçaõ do terreno e Porto Covo que se pertẽde Habitar, e Cultivar. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Colecção de plantas, mapas e outros documentos iconográficos, n.º 44.

Fig. 8 – Planta da Nova Povoacçaõ de Porto Covo. ANTT, Ministério do Reino, Colecção de plantas, mapas e outros documentos iconográficos, n.º 45.

Fig. 9 – Marco com a letra B (de Bandeira), da propriedade do condado.

Fig. 10 – Desenho da praça. Arquitectura Popular em Portugal, 1961.

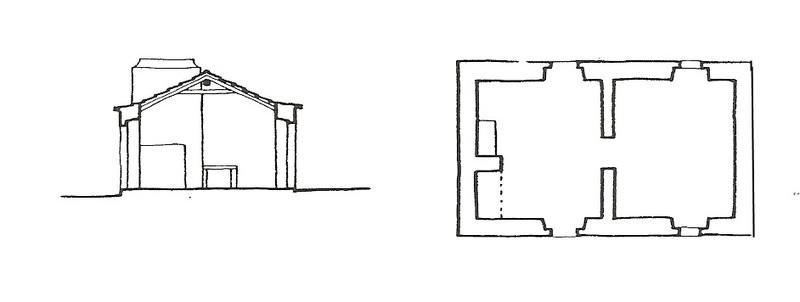

Fig. 11 – Planta de casa. Arquitectura Popular em Portugal, II, 1961.

Fig. 12 –Praça. Pormenor (cerca de 1960). Arquitectura Popular em Portugal, II, 1961.

Fig. 13 – Praça. Pormenor (actualmente).

Fig. 14 – Praça. Pormenor (actualmente).

Fig. 15 – Praça. Torreão (actualmente).

Fig.16 – Praça. Igreja (actualmente).